|

Artigo publicado na edição nº 8 de março de 2006.

O Açúcar no Norte Fluminense[*]

Paulo Paranhos

A cana-de-açúcar, introduzida no Brasil no século XVI, em São Vicente, estendeu-se em direção ao Nordeste e ali experimentou um excelente desenvolvimento. Nos dois primeiros séculos da colonização o açúcar foi o produto básico da economia brasileira, considerando-se que o consumo na Europa era grande dada a sua qualidade e porque era quase exclusivo naquela praça, uma vez que as produções da Sicília e da ilha da Madeira estavam em decadência e as Antilhas ainda não faziam concorrência ao Nordeste brasileiro, que alcançou, no ano de 1600, a maior produção mundial.

Por todo o período colonial brasileiro a produção do açúcar modificou-se algumas vezes, mantendo, porém, intactos seus três traços característicos: cultivada em latifúndios, essencialmente monocultora e uso de força de trabalho compulsório para o seu desenvolvimento. Conforme ensina o festejado Caio Prado Júnior, em sua obra Formação do Brasil contemporâneo (1945), estes três elementos se conjugam num sistema típico, a grande exploração rural, isto é, a reunião numa mesma unidade produtora de grande número de indivíduos, constituindo a célula fundamental da economia agrária brasileira.

Em meados do século XVI o Brasil era detentor do monopólio do açúcar nos mercados europeus. Nos séculos XVII e XVIII, com o surgimento de políticas de comércio monopolístico, acentua-se a queda do preço do açúcar. Pelo fim do século XVIII a participação do Brasil diminuiu apenas a 10% do comércio açucareiro internacional, o qual foi saturado pela massa de produtores de colônias não-portuguesas, na zona do Caribe e da Ásia, bem como pela utilização do açúcar de beterraba, cultivada no extremo oriente da Europa.

Na primeira metade do século XIX, enquanto as nações européias reservavam seus mercados internos para os produtos de suas colônias, o preço mundial do açúcar, segundo Eul-Soo Pang (1979) começou a cair graficamente, desestabilizando o comércio brasileiro, que ainda dependia basicamente dessa cultura agrícola.

Características básicas da lavoura canavieira no Brasil

O sistema adotado no Brasil colonial foi o do regime de plantation, regime este que contou com o financiamento do capital mercantil e com o apoio dos governos metropolitanos interessados na exploração lucrativa da colônia e, principalmente, no tráfico de escravos. Segundo o historiador Jacob Gorender, a “plantation foi a forma de organização dominante no escravismo colonial” (1985: 78), sendo categoria fundamental do modo de produção escravista colonial.

O sistema em questão apresentou características bem definidas na colônia, assim como a especialização na produção de um produto destinado ao comércio internacional; organização do trabalho voltado para produção em grande escala, com elevado investimento e a indispensável interação, no mesmo estabelecimento, do cultivo agrícola e de um complexo beneficiamento do açúcar.

O engenho, em sentido lato, veio a ser a materialização de uma combinação do processo produtivo com a base fincada no monopólio da terra e da agroindústria açucareira. Ele comportava uma estrutura bastante diversificada e, de acordo com os estudos de Gilberto Freyre (1943), no universo do engenho açucareiro no Brasil estão presentes o engenho, a casa grande, a senzala, as instalações acessórias, como as oficinas e estrebarias, a capela, os canaviais, as pastagens e as culturas de subsistência.

Basicamente, o engenho localizou-se à beira de um rio, um ponto favorável de acesso às matas e canaviais. O renomado historiador Capistrano de Abreu lembra que “os engenhos estavam todos na mata, o que se explica pela maior fertilidade dos terrenos bem vestidos e pela abundância da lenha, necessárias às fornalhas” (ABREU 1982: 241).

Por fim, o engenho era um subsistema espacial integrante de um sistema mais amplo que compreendia: a) o espaço pastoril sertanejo fornecedor de alimentos (carnes) e matérias-primas (couro) para utensílios e artesanatos; b) as pequenas lavouras de subsistência, que o supriam em caráter suplementar de alimentos; c) os centros urbanos, que atuavam como catalisadores do sobretrabalho produzido na colônia para a metrópole portuguesa e supridores de créditos e mercadorias; d) as praças africanas, fornecedoras da mão-de-obra escrava e e) os centros europeus, mercados de açúcar e fornecedores de manufaturas e serviços diversos.

Controvérsias sobre a plantação da cana-de-açúcar na Capitania de São Tomé[*1]

A respeito das primeiras plantações de cana-de-açúcar na Capitania de São Tomé, vários são os estudos e as divergências entre os historiadores que se propuseram a escrever sobre o tema.

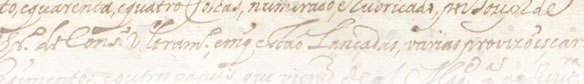

O fato é que as documentações que referendam as diversas interpretações da matéria somente a posteriori vieram a ser escritas (em 1545, 1546 e 1551), quais sejam, cartas de Pero de Góis a Martim Ferreira e ao próprio rei D. João III, não muito esclarecedoras, é certo, e que foram transcritas por Augusto de Carvalho em seus Apontamentos para a História da Capitania de S. Thomé. Um dos trechos mostra a intenção do povoador das terras recebidas do rei D. João III:

Escrevo-lhe isto para que o saiba: neste rio (Managé – atual Itabapoana), como digo, determino fazer nossos engenhos d’água; estes dois homens com outros dois, que para isso assoldadei, vão arrotear e fazer com os índios muita fazenda, a saber: plantar uma ilha que já tenho pelos índios roçada de canas, e assim fazer toda quanta fazenda pudermos fazer, para que, quando vier gente, ache já que comer, e canas e o mais necessário para os engenhos. (1888: 56)

E adiante esclarece, na mesma carta, sobre a qualidade da plantação iniciada:

e temos já sabido que estes dois engenhos de cavalos moem tanto, como um d’água boa. E tenho-os em casa, e em lugar seguro, e de onde o açúcar não pode ser mau, senão o melhor da costa, pelo porto ser muito bom e experimentado por nós já (idem).

O certo é que Pero de Góis foi o primeiro a plantar cana-de-açúcar no norte fluminense e, a respeito do tema e considerando as diversas controvérsias verificadas, ficamos com o historiador sanjoanense João Oscar (1985) que, além de compulsar todos os autores citados, fez pesquisas in loco, chegando à conclusão de que as primeiras mudas de cana foram plantadas em fins do ano de 1538, por Pero de Góis, em região primitivamente habitada por indígenas goitacás e puris, “numa pequena povoação a que deu o nome de Vila da Rainha, situada a pouca distância da foz do rio Itabapoana, no atual município de São João da Barra” (1985: 39), seguindo a praxe de se levantar engenhos em regiões de abundantes recursos hídricos e próximo a matas para o fornecimento de lenha.

É o mesmo João Oscar quem esclarece que

a praxe colonial era fazer-se o primeiro engenho perto da primeira povoação. Ora, sabendo-se que o primeiro engenho de Pero de Góis foi feito às margens do rio Itabapoana, pelo raciocínio lógico deduzimos que a Vila da Rainha localizava-se pouco abaixo do mesmo, nas proximidades da foz desse rio. (id.: 31)

Assim, iniciou-se o grande ciclo do açúcar nas terras do norte fluminense, com a introdução para o seu trabalho dos primeiros escravos da região vindos da Capitania do Espírito Santo e outros tantos pedidos diretamente ao Reino, num total de 60 escravos para o serviço nos engenhos.

Contudo, a empreitada pouco durou devido aos constantes ataques dos puris e posterior destruição da aldeia por parte dos índios, tendo sido o engenho abandonado, restando nele alguns escravos e criminosos protegidos dos índios goitacazes.

Jorge Renato Pereira Pinto, estudando o ciclo do açúcar em Campos, afirma que eram tantas as desavenças entre brancos e índios que Pero de Góis por volta de 1548 retornaria ao Reino, pois que anos “depois de ter chegado, o que restava eram dívidas, ruínas e desolação; aquilo que havia construído e consolidado, fora irremediavelmente destroçado” (1995: 39).

O desenvolvimento açucareiro em Campos dos Goytacazes

Alberto Ribeiro Lamego aborda em seus estudos que o primeiro engenho de açúcar na região somente surgiria no século XVII, com a fundação do engenho de São Salvador, em 1650, segundo documentação encontrada no cartório do 1o Ofício de Campos. Contudo, o certo é que a cultura da cana-de-açúcar apenas vingaria no século seguinte, após a Revolta de Benta Pereira[*2], o que apressou a retomada da Capitania por parte da Coroa portuguesa. Nesse momento dá-se o início da cultura da cana-de-açúcar na planície goitacá, sobrepujando a criação de gado, empurrada para o interior da região e “sertões” de São João da Barra.

A partir do incremento dado à lavoura açucareira, Campos passaria a prosperar, prosperidade esta que atingiria proporções elevadas na virada do século XVIII para o XIX, o que iria, segundo João Oscar, influenciar “na superestrutura orgânica de toda a sociedade norte-fluminense” (1985: 47).

E o indicador desse momento de avanço na produção açucareira mostra-se em 1778, quando o Marquês de Lavradio, vice-rei do Brasil, enviou à Secretaria do Reino uma súplica dos senhores de engenho de Campos, pedindo a suspensão de todas as execuções nas suas fábricas, manifestando-se aquela autoridade colonial favorável ao pedido, por fabricarem açúcar com mais abundância que os dos engenhos da capital e que servia para carga da maior parte dos navios que seguiam para Lisboa.

Não restam dúvidas de que a cana-de-açúcar modificaria a paisagem do norte fluminense, principalmente se considerarmos que a própria mão-de-obra seria deslocada de uma atividade basicamente nômade no século XVI, a partir da criação de gado pelas planícies campistas, para o sedentarismo do açúcar.

Em verdade, crescia também a força de trabalho escravo nos engenhos, o que fazia de Campos a principal cidade do norte fluminense, merecendo observações de viajantes ilustres e historiadores de inquestionável honestidade. Auguste de Saint-Hilaire foi um desses viajantes que aqui aportaram no século XIX, e que indicou dados significativos da economia campista:

Até 1769 não havia em Campos mais de 56 usinas de açúcar; em 1778 esse número subiu a 168; de 1779 a 1801 aumentou para 200; 15 anos mais tarde ele cresceu para 360 e enfim em 1820 havia no distrito 400 engenhos e cerca de 12 destilarias (1941: 398).

Saint-Hilaire comenta em sua obra que em 1818 os agricultores lhe informaram que a produção em Campos deveria atingir cerca de 11.000 caixas (550.000 arrobas), ocupando cerca de 60 embarcações no transporte do açúcar e da cachaça, sendo que “o frete de uma caixa de açúcar de Campos ao Rio de Janeiro é habitualmente de 4$000 (25f.); mas é o dono do barco que se encarrega do transporte da carga desde a cidade à foz do rio”[*3] (id.: 399).

Não obstante os preciosos dados levantados por Saint-Hilaire, outro importante historiador fluminense – Monsenhor Pizarro e Araujo – inventariaria, com mais acurada precisão, o número de engenhos produtores de açúcar em Campos, esclarecendo que até o ano de 1769 havia 56 engenhos; de 1770 a 1778 passariam a 168 engenhos e até o ano de 1801 já se podia perceber 280 unidades na região, dados estes complementados por Saint-Hilaire até 1820.

Com a queda da produção no Nordeste brasileiro, a partir do final do século XVII, começa a florescer a lavoura da cana-de-açúcar no norte fluminense, uma vez que o atrativo do ouro faz com que levas e mais levas de trabalhadores desloquem-se para a região das Minas Gerais, gerando um novo espaço sócio-geográfico brasileiro, em detrimento do trabalho realizado na lavoura açucareira. Esse momento é importante para a região norte fluminense que, em função do declínio da plantação da cana no nordeste e do deslocamento de um contingente substancial para o interior do Brasil, acelera a sua vocação histórica na lavoura da cana-de-açúcar.

O auge do açúcar em Campos dos Goytacazes

No século XIX a produção açucareira campista atingiria o auge com a introdução de novas técnicas no fabrico do açúcar, além da entrada vultosa de capitais para o aprimoramento dos primitivos engenhos que se transformavam em engenhos centrais e em usinas. João Oscar (1985) aponta que a partir de 1828 nada menos do que 700 pequenas fábricas produziram o equivalente a 11.998 caixas, ou quase 600.000 arrobas de açúcar, numa demonstração da importância da inversão de capitais em fábricas mais bem aparelhadas, assumindo as pequenas engenhocas de açúcar e usando mão-de-obra escrava abundante para o seu serviço.

Conforme assevera o autor de Escravidão & Engenhos, é o momento do surgimento dos “barões do açúcar” em todo o norte fluminense, ensejando a dominação política, econômica e social por parte dessa elite açucareira, que começa a se instalar em suntuosas mansões. “Graças às novas técnicas, já em 1836 a exportação do açúcar em Campos seria de 16.000 caixas, que renderiam 1.600:000$000” (1985: 106), uma cifra altamente significativa e que espelha a pujança da agroindústria açucareira, enriquecendo rapidamente os latifundiários da região.

O movimento crescia, expandia-se a produção movida agora pelo vapor que havia sido introduzido no Brasil a partir de 1813, nos engenhos da Bahia. Nas planícies do norte fluminense, em 1827, essa inovação se fez presente pois, segundo Alberto Lamego, “a indústria açucareira campista iria acelerar-se com o advento do grande senhor de engenho e a primeira fábrica a vapor – a de Barra Seca, em São João da Barra” (1974: 201). Experimentava um grande salto o ciclo do açúcar na região, o que é atestado por diversos anúncios publicados no Monitor Campista, apregoando utensílios para as fábricas diversas. Julio Feydit informa que

em 1837 todos os engenhos de açúcar então existentes, tinham as moendas de pau, e as tachas ou caldeiras de bronze. Naquele ano o inglês Alexandre Davidson começou a tornear o ferro e bronze, e fundou a mais importante fundição desses metais, que o município de Campos tem possuído. Desde então as moendas de pau transformaram-se em moendas de ferro, as tachas de cobres, em vasos de ferro fundido (1900: 431).

O mesmo Davidson seria o introdutor do vapor como força motriz para os engenhos de açúcar e para os barcos que navegavam no rio Paraíba do Sul. Com o advento dessa nova tecnologia, não restou outra alternativa aos grandes latifundiários senão aderirem à mesma para o avanço de seus negócios. Assim é que os grandes senhores de engenhos de Campos, de São Fidélis, de Macaé e até mesmo os poucos de São João da Barra procuram aplicar recursos em seus estabelecimentos, com a finalidade de ampliá-los e aperfeiçoá-los, tendo alguns deles recebido, em contrapartida, títulos nobiliárquicos concedidos pelo governo imperial, considerando-se o serviço que prestavam à economia nacional.[*4]

A partir de 1850, com a ascensão definitiva da máquina a vapor no processo de fabricação do açúcar em Campos, transformações de natureza diversa intensificariam-se, assim como grande concentração de capital, fazendo desaparecer a engenhoca; senhores de engenho com grande poder sobre terras e escravos, o que lhes acarretava maior prestígio e poder; pequenos proprietários que, não competindo com os grandes latifundiários, desfaziam-se de suas engenhocas e submetiam-se à condição de fornecedores de cana-de-açúcar para os engenhos.

Não restam dúvidas de que todo esse quadro fazia com que a estabilização de preços, pelo mais baixo, ocorresse, mesmo porque a engenhoca não possuía estrutura suficiente para concorrer com os engenhos que se transformavam graças à utilização do vapor como força motriz.

Assim, ao mesmo tempo cada engenho seria um centro de produção e de consumo, influenciando decisivamente na vida da sociedade campista, passando o proprietário a dominar não só econômica, mas social e politicamente toda a região, forçando o aparecimento da infra-estrutura necessária à maior circulação do produto para o Rio de Janeiro com a introdução da navegação a vapor pelo rio Paraíba do Sul, o que ensejaria à vizinha cidade de São João da Barra a primazia na construção naval, fator responsável pelo seu desenvolvimento econômico durante décadas.

A partir da década de 1850 Campos experimentaria um desenvolvimento sustentado da agroindústria do açúcar, passando pela produção da aguardente e do café, o que pode ser atestado pelos números assinalados por João Alvarenga (1885), como média de exportação de Campos para o Rio de Janeiro, de 1852 a 1881, por decênios. A importância de todos os gêneros exportados foi a seguinte:

De 1852 a 1861 – 2.035:739$920

De 1862 a 1871 – 3.807:149$258

De 1872 a 1881 - 4.530:172$463

E pelos dados compulsados, verificamos que a mais alta produção de açúcar no século XIX deu-se em 1872, quando se exportaram 23.166.840 kg, equivalentes a 1.544.456 arrobas. Se compararmos com a produção da década de 1830, quando os engenhos começaram efetivamente a exportar em grande quantidade, notamos que houve em pouco menos de 40 anos um incremento na produção na base de 134%, o que daria uma média em torno de 3,62% ao ano, considerando-se que na década de 1830 a exportação máxima fora de 660.000 arrobas, mais precisamente no ano de 1835.

Assim é que na década de 1870 os engenhos de açúcar, através da fusão de recursos públicos e privados, concretizaram as expectativas para transformação nos primeiros engenhos centrais, com a efetiva divisão do trabalho na economia canavieira, através de tecnologia disponível e mercados em expansão. Surgiram como marcos decisivos na história da agricultura brasileira os engenhos centrais de Quissamã, Bom Jardim, Barcelos e outros, conforme podemos observar da relação abaixo, extraída da obra de Pang (1979).

ENGENHO DE QUISSAMÃ – de propriedade do Visconde de Araruama, inaugurado em 12 de setembro de 1877. Localizado em Macaé – RJ e tendo como concessionária a Cia. Engenho Central de Quissamã, com um capital garantido de 1.000:000$000.

ENGENHO DE MORRETES – de propriedade do Comendador Antonio Ricardo dos Santos, inaugurado em 2 de junho de 1878. Localizado em Morretes – PR e tendo como concessionário o Tenente Coronel José Celestino de Oliveira Santos, com um capital garantido de 100:000$000.

PORTO FELIZ – de propriedade do Tenente Coronel Luiz Antonio de Carvalho, inaugurado em 28 de outubro de 1878. Localizado em Porto Feliz – SP, tendo como concessionária a Cia. Açucareira Porto Feliz, com capital garantido de 300:000$000.

BARCELOS – de propriedade de Domingos Alves Barcelos, inaugurado em 23 de novembro de 1878. Localizado em São João da Barra – RJ, tendo como concessionária a Cia. Agrícola de Campos e com capital garantido de 600:000$000.

BOM JARDIM – de propriedade do Visconde de Sergimirim, inaugurado em 21 de janeiro de 1880. Localizado em Santo Amaro – BA, tendo como concessionários o Visconde de Sergimirim, o Barão de Aramaré, o Barão de Oliveira e Manuel Pinto de Novais, com capital garantido de 700:000$000.

O investimento maciço de capitais nos engenhos e a aquisição de novos equipamentos para ampliar a capacidade da indústria do açúcar geraram, segundo João Oscar, “duas vertentes, dois caminhos ainda hoje pouco compreensíveis: o dos engenhos centrais e o das usinas de açúcar” (1985: 182).

Para a criação dos engenhos centrais, valeram-se os produtores dos dispositivos do Decreto Legislativo nº 2687, de 6 de novembro de 1875, que garantia subsídios financeiros para a execução da empreitada. Contudo, a carência de recursos governamentais e a dependência do capital inglês fizeram com que o incremento de capitais externos fosse, cada vez mais, uma variável significativa para o funcionamento dos engenhos centrais.

Segundo Jorge Renato Pereira Pinto, o decreto regulador da criação dos mecanismos de organização das empresas para a formação de engenhos centrais “permitiu a formação de um Banco de Crédito Real” (1995: 121), para o suporte financeiro às ações do novo empreendimento, com o Tesouro Nacional repassando ao Banco um crédito de 30.000:000$000; em troca o Banco

entregaria ao Tesouro títulos da dívida pública, adquiridos de clientes interessados em ganhar juros. As importâncias que fossem deferidas para companhias que se organizassem pagariam juros de 7% ao ano e o prazo do empréstimo poderia chegar a ser de trinta anos. Em troca as companhias dariam ao Banco de Crédito títulos hipotecários emitidos pela diretoria e sócios com garantia subsidiária das terras dos mesmos (idem).

Independentemente desses aspectos e mesmo considerando-se que o governo imperial subsidiaria a criação de engenhos centrais, João Oscar aponta que algumas exigências oficiais eram preconizadas para aquela concessão:

a associação de vários empresários e capitalistas em torno de uma mesma unidade central produtiva; a dissociação em campos estanques das atividades agrícola e industrial, com o aproveitamento obrigatório das canas-de-açúcar produzidas pelos proprietários rurais agregados como fornecedores à empresa; a obrigatoriedade da amortização do capital subvencionado; a proibição de ser utilizado trabalho escravo nas atividades fabris; o direito de serem os estabelecimentos diretamente fiscalizados pelas autoridades governamentais (1985: 182).

Um dos itens demonstra claramente a intenção de se dotar a nova estrutura agroindustrial de um aparelhamento funcional dissociado da força de trabalho escravo. Isso incrementa algumas levas de imigrantes para o norte fluminense, fazendo com que a população cativa gradativamente perca sua característica e seja absorvida em atividades pouco ou nada produtivas, gerando questões sociais das mais delicadas e que se arrastam pelo Brasil afora até hoje como a falta de oportunidade de emprego e habitação decente.

Na região norte fluminense foram montados os Engenhos Centrais seguintes:

a) Engenho Central de Quissamã – em 12 de setembro de 1877, em Macaé, tendo sido o primeiro da América do Sul;

b)Engenho Central de Barcelos – em 23 de novembro de 1878, em São João da Barra;

c)Engenho Central de Pureza – em setembro de 1885, em São Fidélis.

Relativamente à segunda vertente falada por João Oscar – as usinas de açúcar -, as mesmas não dependiam dos investimentos governamentais. Produtores que enriqueceram com seus engenhos, com disponibilidade de capitais e com crédito no exterior, promoveram a transformação de seus engenhos em usinas às próprias expensas.

Para maior reforço do tema, definimos a diferença entre engenhos centrais e usinas: os primeiros consistiam em modernas fábricas de moagem de cana, de propriedade particular, mas de caráter semi-oficial, mesmo porque eram obrigados a moer cana de terceiros; já a usina, ainda que apresentasse características semelhantes com relação à estrutura de funcionamento, era totalmente particular, possuindo lavouras próprias e moendo cana de terceiros se assim lhe aprouvesse.

A primeira usina instalada no Brasil foi a Usina do Limão, em Campos, entrando em funcionamento em julho de 1879. Para maior ilustração deste trabalho, valemo-nos mais uma vez dos estudos de João Oscar (1985), traçando-se o quadro seguinte:

Usinas de açúcar do norte fluminense na segunda metade do século XIX

Bibliografia

ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial e os caminhos do povoamento do Brasil. Brasília: UnB, 1982.

ALVARENGA, João de. Almanak mercantil, industrial, administrativo e agrícola da cidade e município de Campos. Campos: Monitor Campista, 1884.

CARVALHO, Augusto de. Apontamentos parta a história da Capitania de S. Thomé. Campos: Silva, Carneiro & Comp., 1888.

FEYDIT, Julio. Subsídios para a história dos Campos dos Goytacazes desde os tempos coloniaes até a proclamação da república. Campos: J. Alvarenga & Companhia, 1900.

FREYRE, Gilberto. Casa grande & senzala; formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. 4.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1943.

GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. 4.ed.rev.amp. São Paulo: Ática, 1985.

LAMEGO, Alberto Ribeiro. O homem e o brejo. 2.ed. Rio de Janeiro: Lidador, 1974.

OSCAR, João. Escravidão & engenhos. Rio de Janeiro: Achiamé, 1985.

PANG, Eul-Soo. O engenho central do Bom Jardim na economia baiana; alguns aspectos de sua história (1875-1891). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1979.

PINTO, Jorge Renato Pereira. O ciclo do açúcar em Campos. Campos: Ed. do Autor, 1995.

PRADO JUNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo (colônia). 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 1945.

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagens pelo distrito dos diamantes e litoral do Brasil. São Paulo: Nacional, 1941. (Brasiliana, v. 210).

|