|

Artigo publicado na edição nº 10 de maio de 2006.

Algumas considerações sobre a repressão e a punição nas Minas setecentistas

André Nogueira

Fernando Gaudereto Lamas

À guisa de introdução: uma breve discussão conceitual

Nosso objetivo é discutir os métodos e as razões para a repressão e a punição na América portuguesa durante o século XVIII, enfocando particularmente a capitania das Minas Gerais. Acreditamos que ao estudar este tema temos a oportunidade de observar a sociedade colonial pelo ângulo das relações sociais entre o aparato estatal do colonizador e seu projeto de reproduzir na América os mecanismos sócio-políticos existentes na Europa, e as formas de sociabilidade de uma sociedade heterogênea que insistia em ser diferente de sua congênere européia.

Antes, contudo, de analisarmos a referida sociedade colonial, optamos por realizar uma breve explicação de caráter etimológico acerca dos termos punição e repressão, uma vez que entendemos que seus sentidos modificaram-se, especialmente a partir do século XIX em diante.[*1]

Segundo consta no “Vocabulário Português e latino” do padre e lingüista Raphael Bluteau, repressão é o termo popular de repreensão e este está associado a fazer o bem àquele a quem se dirige este ato.[*2] Logo, a repressão praticada pelo aparato estatal lusitano instalado na América visava o bem comum, tanto protegendo a sociedade daqueles que de uma forma ou de outra a atrapalhavam, quanto dos que sofriam a repressão, já que esta é percebida como parte de um processo de educação e de preparação para o convívio social.

Já o vocábulo punição é definido pelo mesmo dicionário como o ato de castigar[*3], que por sua vez origina-se da palavra casto, isto é, castigar é tornar alguém casto. Nos dois casos encontramos a preocupação típica das sociedades européias de Antigo Regime em manter a ordem estabelecida. Nesse sentido, a punição e a repressão são encaradas como partes da função real de manter a ordem social, fazendo parte, portanto, da política de bom governo.[*4]

Em ambos os casos, o sentido dos termos sofreu uma alteração substancial. Segundo Antônio Houaiss, punição está associado a “algo desagradável que alguém é obrigado a suportar”[*5], enquanto que repressão está associada à “interrupção com utilização de violência”.[*6] Nota-se, portanto, que em nenhum dos casos os atos de punir e/ou reprimir, no sentido contemporâneo do termo, está associado, como estava no século XVIII, a algum tipo de benefício.

O estudo de Michel Foucault (“Vigiar e punir”) caminhou na direção da afirmação do fim do suplício, entre o final do século XVIII e início do século seguinte na França. Segundo Foucault, o suplício público passou a ser visto como uma prática bárbara, “gótica”, típica de tempos remotos. Nas palavras do referido autor:

(...) em algumas dezenas de anos desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal.[*7]

A análise foucaultiana atende bem para o caso francês. Contudo, o processo penal na América portuguesa ainda continuou utilizando o suplício público como forma de repressão, especialmente em casos de natureza política. Se, por um lado, o suplício público de caráter religioso recuou com as medidas pombalinas, aqueles que envolviam crimes de lesa majestade continuaram sendo punidos com brutalidade, atendendo a lógica do castigo exemplar e objetivando a manutenção da ordem social.[*8]

Entendemos que, pela ótica etimológica dos termos, a punição e a repressão no século XVIII deveria atender ao objetivo de endireitar o punido e não de elimina-lo. Nesse sentido, nossa análise caminha na mesma direção da análise proposta por Foucault. Entretanto, não podemos deixar de destacar que os ideais iluministas que forjaram as bases para o fim do suplício público alcançaram a península ibérica e suas colônias americanas de forma bastante heterogênea, misturando-se com idéias e comportamentos típicos do Antigo Regime.[*9]

Nesse sentido, muitas das idéias que fundamentaram o fim do suplício público tiveram alcance limitado no universo ibero-americano do século XVIII. Tal fato ocorreu em função da união Estado/Igreja, muito forte na tradição ibérica, e que transformava os crimes não somente em atentado contra o homem, mas também contra Deus.

Segundo Nilo Batista, as origens da união entre Estado e Igreja no que toca à repressão e à punição remontam ao século XII, momento em que o Direito Romano é redescoberto tanto pelos juristas ibéricos quanto pelos juristas canônicos como uma forma de reafirmar o paterfamílias (poder real) e o poder espiritual da Igreja Católica e ao mesmo tempo de negar o direito costumeiro. Nas palavras de Nilo Batista:

Para favorecer essa intervenção moral, o discurso do poder penal canônico podia aproximar-se, como nenhum outro, dos deveres da obediência filial e das prerrogativas do pater, reforçados a partir do século XII pelo direito romano redescoberto.[*10]

Mais adiante, o mesmo autor destacou o aspecto dogmático desta visão jurídica ao afirmar que:

(...) o conjunto dos grandes textos (Instituta, Digesto, Código e Novelas) (...) chamou-se mais tarde Corpus Iuris Civilis. Tal patrimônio normativo vê-se metodologicamente apropriado pelo dogmatismo legal, que naquela conjuntura é quase uma religião do texto jurídico, ameaçada por qualquer movimento que possa ultrapassar a esterilidade minuciosa do distinguo ou mesmo pelo costume.[*11]

Segundo Anita Novinsky, o Regimento Interno que regia o Tribunal da Inquisição, determinava que o campo de ação deste incluía, deste de crimes contra a fé, como judaísmo, blasfêmia, protestantismo, entre outros, até crimes contra a moral e os costumes da época, tais como bigamia e sodomia “com toda sua série de modalidades, e que se misturavam com o campo religioso”.[*12]

Completando esse quadro, o modelo processual penal que vigorou até o final do século XVIII e início do século XIX baseava-se na apresentação de provas que eram classificadas em: testemunhos e/ou confissões, escritos e objetos ou prova conjectural. Estes elementos eram trabalhados dentro do princípio da íntima convicção, que proporcionava aos acusadores ampla liberdade de interpretação e, conseqüentemente, de julgamento. Desta forma, defender-se era extremamente difícil, sendo mais fácil a confissão. Caso esta não surgisse de forma espontânea, a tortura estava prevista como um dos mecanismos legais para obtê-la.[*13]

Evidentemente que, tratando-se do século XVIII, as idéias iluministas não deixaram de ter repercussão no âmbito jurídico, particularmente no que toca à reelaboração dos Códigos Penais. Conforme análise de Cezar Roberto Bitencourt, a segunda metade do século XVIII marcou a passagem de uma visão absolutista da pena, que visava “evitar a luta entre os indivíduos”, justificando-se pela idéia de agrupamento social. Tal perspectiva corrobora os estudos históricos mais recentes que entendem a sociedade de Antigo Regime como uma sociedade extremamente compartimentada, onde cada grupo ocupava um espaço pré-determinado.

Ainda segundo Cezar Bitencourt a quebra dessa ordenação social colocava o indivíduo na condição de rebelde e este “passava a não ser considerado mais como parte desse conglomerado social (...) cuja culpa podia ser retribuída com uma pena”. Cezar Bitencourt aprofundou sua análise ao perceber que por traz desse discurso jurídico encontrava-se “um fundo filosófico, sobretudo de ordem ética, que transcende as fronteiras terrenas pretendendo aproximar-se do divino”.[*14]

Os argumentos até então apresentados não fariam sentido para a sociedade brasileira setecentista se não levássemos em conta a presença de um Sistema Colonial.[*15] Russel-Wood, analisando os objetivos da Metrópole fez a seguinte colocação:

“Um dos principais objetivos da administração portuguesa no Brasil foi o de evitar distúrbios sociais que pudessem colocar em risco a própria dominação metropolitana sobre a colônia (...) revoltas e motins poderiam comprometer seriamente a arrecadação de impostos e a própria manutenção do poder Real sobre essa região dispersa e afastada, cercada por montanhas e matos fechados”.[*16]

A análise de Russel-Wood, portanto, caminhou na mesma direção das anteriormente citadas, isto é, perceber o aparato jurídico-administrativo implantado na colônia, se não como uma reprodução literal de seu congênere europeu, com um objetivo similar, ou seja, o de evitar o conflito social e o de manter a ordem das coisas.

Controle social e repressão na sociedade do ouro

Uma vez feitas essas considerações mais amplas no que versa sobre os mecanismos de controle e repressão em terras lusas do Antigo Regime, seria o momento de olharmos mais de perto – como se usássemos uma lupa – para o exercício dessa justiça e do “bom governo” nas Gerais do século XVIII, dando ênfase para os mecanismos coercitivos que recaiam sobre uma parcela dessa sociedade considerada especialmente truculenta e perigosa: os negros e seus descendentes. Objetivamos com isso, ainda que de forma bastante pontual, analisarmos um pouco dos mecanismos lusos de aplicação da justiça e do controle em áreas do além-mar.

Como é sabido, a região das Minas Gerais, e, sobretudo a sua população, não deixariam ao longo do período de exploração aurífera impressões muito animadoras para as autoridades regias ou religiosas que se propuseram a pegar na pena para legar-nos descrições do que presenciavam ou ouviam dizer. Nesta perspectiva, é lapidar o dizer do jesuíta Antonil acerca do que se fazia nos arraiais auríferos: “E daí vem o dizer que tudo que passo a Serra da Mantiqueira, ai deixou dependurada ou sepultada a consciência”.[*17]

Não podemos perder de vista, contudo, que a documentação compulsada muitas vezes encontra-se impregnada pelo que o historiador italiano Carlo Ginzburg definiu como filtros culturais. Ou seja, apresentam naturalmente uma forte tendência à distorção e exageros por parte desses letrados ao discorrerem sobre a população que se encontrava sob a sua tutela. Essa postura pode ser atribuída a dois vetores: uma busca de legitimidade nas ações repressoras, tendo como aval à alegação de truculência e desgoverno; e a existência de clivagens marcantes nos valores e visões de mundo envolvendo, sobretudo as “camadas letradas” e as “camadas subalternas”, ainda que essas diferenças não anulem a ocorrência de um intenso diálogo entre ambas.[*18]

Desta forma, o Conde de Assumar fora um dos maiores detratores da região aurífera, sinalizando constantemente para a necessidade de maior rigor por parte de El-rey para o controle de seus domínios. Em seu conhecido discurso político, para justificar a maneira com que procedeu para debelar a revolta ocorrida em 1720 que inclusive excederia suas atribuições, assim se reporta à população das Minas:

E bom para que, como para cessar o ruído daquele lugar, costumam e praticam os mineiros arrasar a terra, e dar sobre ela algumas catas, desse modo também El-Rei sobre os poderosos, não digo que os arrasasse, mas ao menos os tirasse fora da terra, para que nesta parte acabassem os movimentos, porque enquanto eles cá assistirem hão de fazer, ou o diabo por eles, que pelas bocas das suas catas, com por bocas do inferno (que com o inferno de Ovídio, que avizinha ao ouro), esteja atualmente brotando a soberba insolências, o poder liberdades, a inobediência [sic.] motins, bulhas o desgosto, tumultos a paixão, estrondos a ira.[*19]

Além da já consagrada associação da população à desordem e ao vício, percebe-se na pena deste letrado, um funcionário laico, uma variação intrigante: por algumas vezes em seu texto há alusão das Minas Gerais ao inferno, matizando sua população como suscetível às tentações e desmandos do diabo. Interessante notar como essa visão demonizadora em torno da colônia iria perdurar e mesmo transcender o discurso unicamente religioso. Decerto, o “inferno secular” de Assumar seria diferente do representado por jesuítas e demais autoridades religiosas, ávidas em extirpar os pecados do Brasil, até porque, para o primeiro, a “danação” viria sob a égide da justiça do soberano. Porém, o que nos chama atenção foi a escolha, ainda que para efeito de figuração retórica, dessa imagem já há tempos explorada, sobretudo pela Igreja.[*20] Se tal zelo estava direcionado especialmente para os poderosos como delimita Assumar, podemos deduzir que sobre a grande população de africanos e afro-descendentes pairava um controle e uma preocupação infinitamente maior, proporcional ao perigo que tais indivíduos supostamente representavam para a ordem imposta por Deus e sancionada pelo rei e seus representantes.

Inicialmente, não podemos perder de vista que uma das marcas que talvez chamasse mais atenção no espaço urbano das Gerais seria a existência de verdadeiras “cidades negras”, com o contingente de africanos e mestiços atingindo indelével superioridade numérica. Prova capital da citada superioridade seria patenteada pelo censo do ano de 1776, onde, somados, negros e mulatos atingiriam o exorbitante percentual de 77,9% das 319.769 pessoas que habitavam a região mais populosa da colônia nos setecentos, sendo o percentual exclusivamente de negros nada menos que 52,2%.[*21] Uma vez nas Minas, esses escravos eram responsáveis pelo engendramento de um complexo e multifacetado jogo de relações, tanto com seus pares quanto com a elite branca, que por seu turno via a supracitada disparidade numérica sob o crivo da possibilidade de um sem número de sedições e da necessidade plena de controle.

Nesta perspectiva, a proeminência da população africana e afrodescendente nas Minas, suscitava uma série de medos no imaginário das elites brancas,[*22] que viam de forma ambivalente as possibilidades de materialização dos mesmos, ainda que em termos concretos tal fato, no mais das vezes, se faça remoto. Mesmo assim, a ocorrência de um forte sentimento de insegurança abria margem para a existência de um significativo aparato coercitivo. Essas medidas – tão numerosas que dificilmente daríamos conta de sua totalidade – podem ser visualizadas tomando por base uma série de bandos, alvarás e determinações, cartas régias, deixando-nos uma sintomática pista sobre suas várias vertentes.

Como fruto dessa constante preocupação chegaria até nós numa carta régia endereçada ao Conde de Galveas, governador da Capitania das Gerais, datada do ano de 1734, em resposta aos alertas deste governante acerca do expressivo e assustador número de negros e mulatos forros que perambulavam pelos arraiais auríferos – uma espécie de ônus político do dinamismo econômico que as atividades mineradoras traziam a reboque.[*23] Sobre esta matéria o soberano seria bastante incisivo:

(...) se devia dar alguma providência com vosso parecer e se devia dar a mesma acerca dos mulatos forros que vivem também em grande liberdade (...) e para se remediarem as desordens que podem causar os sediciosos e vadios, ordenais aos oficiais dos arraiais e freguesias desse governo que todas as vezes que alguns dos sobreditos cometerem delito pode sem escândalo vo-los [sic.] remeterem presos.[*24]

Não seria por mero acaso, nessa perspectiva, que os negros, considerados por excelência o elemento desestabilizador dessa sociedade, seriam os primeiros a figurar o desfile de “degenerados” que compunha a determinação da pena de morte.[*25] A propósito de percebermos o peso dessas medidas e suas motivações, podemos elencar em linhas gerais os principais medos que esses “agentes da desordem” representavam para as elites.

Dentre esses agentes estavam as negras de tabuleiro, provavelmente o mais “criativo” de todos, uma vez que para as autoridades pairava sobre suas ações as mais variadas formas de subverter a ordem imposta, sendo lembradas pelo exercício de múltiplos delitos. Além da atuação das negras de tabuleiro, esse comércio de produtos geralmente baratos e de consumo variado era encetado em pequenas vendas, mais tipicamente sobre os cuidados femininos de escravas ou forras.[*26] O “viajante” John Mawe seria o dono de uma rica descrição desses locais, destilando o mau-humor e o repúdio que muitas vezes acompanhava esses indivíduos em seus relatos:

Dá-se o nome de venda, a uma espécie de loja de regatão, onde se vende vários artigos, tais como, cachaça, milho e, algumas vezes açúcar. Seus donos têm a pretensão de que elas correspondem a uma hospedaria, mas são desprovidas de coisas necessárias; os viajantes que trazem consigo camas e trem de cozinha preferem sempre pousar em algum rancho, mesmo numa cocheira. Estar ao abrigo da chuva e do orvalho, é tudo aquilo quanto se pode esperar de hospedarias neste país.[*27]

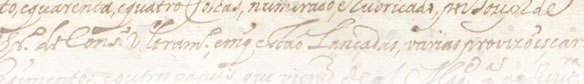

Sobre essas mulheres recaíam as acusações de serem as principais responsáveis pela distorção nas relações entre os senhores e seus escravos no que tange à entrega dos jornais, como expresso num bando que acusava “o grande prejuízo que se segue de haver venda no morro pobre ouro fino e por todo o morro branco e por todas as mas áreas de minerar pelo dano que recebem os homens na falta dos jornais de seus escravos pelos gastos com os (ileg.) que se lhe vai perder pela lavra”.[*28] Desnecessário mencionar que essa preocupação fundamentada na diminuição da renda da camada senhorial faria com que essas determinações fossem reiteradas de forma bastante freqüente, colocando em primeiro plano a possibilidade do castigo com o fito de arrefecer os ânimos dos vendeiros, a exemplo de um bando de 1714 que enfatiza a possibilidade de aplicação de penas corporais para que “nenhum [sic] negro ou pardo que seja escravo ou livre ande vendendo coisas de comer”.[*29]

Para além desses desvios de jornais essas vendeiras e negras de tabuleiro eram igualmente responsabilizadas pela cooptação de escravos fugidos, tornando seus estabelecimentos e caminhos um ambiente propício para ludibriar e imprimir mais uma forma de prejuízo aos proprietários, e como desdobramento elementar, à própria lógica do poder embutido nesta relação.[*30] Grande palco de vícios, essas vendas também eram repudiadas por representarem um espaço onde os ânimos se acaloravam, gerando brigas, “batuques”, e também altos índices de prostituição. Esse despertar de paixões, ameaçando o “sossego público” ficaria patenteado em outro bando contrário a esse tipo de comércio: “pior, com toda a publicidade tem vendas abertas com escravos e pardos (...) de cuja ação haverá amores e junto quizila [sic.]”.[*31] Nesse despertar de “amores e quizilas”, a postura dos donos das vendas em se valer dessas mulheres para aumentar suas rendas, mediante a negociação de seus próprios corpos, seria uma prática deveras recorrente.

A feitiçaria pode também ser aqui brevemente indicada como mais um elemento na composição desse ambiente hostil às elites brancas. O padre Antonil já havia chamado atenção para a necessidade dos senhores serem moderados – ou pelo menos justos – no castigar, sob a pena de ao procederem de modo diverso, os escravos pudessem “tirar a vida aos que lhe dá tão má, recorrendo (se necessário) a artes diabólicas...”.[*32] O zeloso inaciano, em seu muitas vezes inglório intento de moldar o sistema escravista à moral cristã, exortava os senhores ao cuidado com a salvação de suas “peças” e, em última instância de seu próprio corpo e alma, ratificando em outro trecho de sua obra os perigos da feitiçaria negra, conferindo a esses indivíduos quase uma aptidão natural para o uso desse tipo de expediente, ao sublinhar que não faltava “entre eles mestres insignes nesta arte”.[*33]

No ano de 1791, em Ouro Preto, um negro angolano chamado Caetano da Costa sofreria uma devassa civil em que era acusada de, com feitiços, vitimar três pessoas – o que incluía sua própria mulher – os magistrados consideraram Caetano culpado, e, em consonância com o trato previsto para feiticeiros nas “Ordenações Filipinas”, fora determinado açoite público com baraço e pregão pelas ruas de Vila Rica, além de três anos de galés realizando trabalhos forçados.[*34] Aqui, mais uma vez, estariam entrelaçadas as preocupações terrenas e celestes para a manutenção do “bom governo” nas áreas de dominação lusas.

Por outro lado, o mundo tangível bem mais que o sobrenatural, despertava especial temor na camada senhorial. Doravante seriam – por motivos óbvios – os quilombos e as possíveis ou reais rebeliões de negros as principais formas de colocar em risco o “status quo”,[*35] fazendo desses delitos matéria premente nas várias determinações que tentavam afastar essa ameaça. Acerca dos quilombos, chama inicialmente nossa atenção a veemência que pairava sobre as práticas de repressão no que versa sobre o discurso oficial, explicável por tratar-se de uma das ações mais diretas de negação do sistema escravista. Embora, estudos mais atuais venham a ventilar nossos conhecimentos sobre as práticas de fuga entre os escravos, passando a percebe-las também enquanto uma poderosa tática de negociação, trazendo à baila uma modalidade de fuga definida como “reivindicatória”, onde os negros valiam-se circunstancialmente desse expediente com o fito de conseguir melhores condições, como uma melhor alimentação, por exemplo.[*36] Essa realidade de violência imputada, sobretudo pelas autoridades ficaria expressa através das acusações que pairavam sobre os quilombos, sempre lembrados por ameaçarem a ordem, efetuando toda guisa de atrocidades como homicídios e roubos.

Um bom exemplo de que as autoridades régias tendiam, em vários momentos, a um certo exagero ao descreverem as ações dos negros fugidos é uma carta de 1746, onde Gomes Freire de Andrade menciona o roubo de escravos por parte dos quilombolas, que não satisfeitos continuaram agindo, “matando os senhores, violentando-lhes as famílias e queimando-lhes as casas”[*37]. Neste sentido, é digna de nota uma determinação régia de 1741 a propósito de punir escravos capturados:

Eu, El-Rei, faço saber aos que este alvará virem que, sendo-me presentes os insultos no Brasil cometem os escravos fugidos, vulgarmente se chamam calhandolas [sic.] passando a fazer o excesso de se juntarem em quilombos, e sendo preciso acudir com remédios que evitem esta desordem: hei por bem que a todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma marca em uma espádua com a letra F, que para esse efeito haverá nas Câmaras; e se quando for executar essa pena for achado já com a mesma marca, se lhe cortará uma orelha, tudo por simples mandando do juiz de fora ou ordinário da terra ou do ouvidor da comarca, sem processo algum e só pela notoriedade do fato, logo que do quilombo for trazido, antes de entrar para a cadeia.[*38]

Aproximadamente dez anos depois, o autor anônimo de uma proposta para a criação de um seguro para os escravos nas Minas menciona o paradoxal efeito da marca a ferro para os negros fugidos, servindo muito mais como fonte de orgulho e prova de coragem entre seus iguais. Para dar fim a esse tipo de sentimento, o autor propunha que os quilombolas capturados deveriam ser rejetados [sic.] “de um pé pelo nervo do calcanhar (...) por o rústico viver de semelhante gentilidade não se lhe pode há tantos anos aceitar remédio que lhe fosse útil, e só tem mostrado a experiência e algum exemplo que só o rejeto nos pés”.[*39] Dilaceração dos corpos e pulverização do exemplo no lócus social através das sentenças, como já dito aqui, duas práticas bastante caras às normas de justiçamento do Antigo Regime[*40] que não poderia deixar de serem valorizadas na esfera do discurso que tornava oficial a repressão a essas pessoas consideradas tão “vis” e “perigosas” para o bem público.

Apesar da violência expressa nas leis, e mesmo aplicada por vezes nas práticas de repressão aos quilombos, não podemos perder de vista, logicamente, que esse negro configurava-se enquanto um investimento para seu proprietário, e nesta perspectiva podemos deduzir que a mutilação deveria ser menos freqüente do que a documentação oficial carrega nas tintas. Sem contar que essa violência excessiva atingia frontalmente a percepção ideológica da escravidão enquanto uma empresa cristã. E seria justamente neste aspecto que o conde dos Arcos iria ater-se ao repreender com duras palavras os oficiais da câmara de Mariana que no ofício anteriormente mencionado ainda requeriam a aval régio para castigar os negros fugidos com a famosa pena de corte do calcanhar, acerca desta matéria o conde ordena:

Quanto a aprovação de poderem picar o nervo dos pés dos escravos fugidos, em uma palavra digo que isto é uma barbaridade indigna de homens que tem o nome de cristãos e vivem ao menos com a exterioridade de tais e mereciam ser asperamente repreendidos pela ousadia de assim o requererem, supondo que V. Majestade era rei e senhor capaz de lhes facultar semelhante tirania.[*41]

Outros dois aspectos que nos chamam atenção no que versa sobre as práticas de repressão aos negros, e que obviamente estava circunscrita aos quilombos, seria o caráter sumário dos julgamentos, dado a própria urgência de através do sentenciamento exemplar desencorajar novas investidas, como é possível percebermos na supracitada ordem régia de 1741. Essa faceta também se faz patente no próprio Regimento dos Ouvidores Gerais do Rio de Janeiro, que em 1669 definiria em seu capítulo 6:

Nos casos de crimes dos escravos e índios tereis alçado em todas as penas degredos e açoites que aos mal feitos pelo onde são postos, e nos casos de morte julgueis com o governador e provedor da fazenda da até morte inclusive e no que dois confirmarem poreis a sentença, e a dareis a execução sem apelação.[*42]

Para além dessa justiça de natureza mais imediata, soma-se a existência de uma diferença de tratamento bastante tênue dispensada por parte das elites aos negros escravos e aos forros, recaindo sobre os manumissos, a rigor, o peso de práticas que visivelmente os remetiam novamente à condição de escravos. Essa dramática generalização aparece em um bando de 1716, onde o suplicante – um negro forro não nomeado – tentava afirmar por meio do mesmo a possibilidade de um tratamento consoante com a sua atual condição, recebendo o parecer favorável de ser “conservado na sua liberdade por haver dado o seu valor a seu dono e a receber deste carta de alforria”.[*43] Ou seja, esse caso torna-se elucidativo se pensarmos que além da “prova capital” da aquisição da liberdade, via carta de alforria, muitos desses forros acabaram por serem obrigados a afirmar constantemente a sua nova condição, valendo-se inclusive do aparelho jurídico para atenuar a opressão de uma sociedade que tinha na identificação da cor uma das principais “provas” da truculência e da sedição.

Acerca da quantidade de negros que formavam os quilombos das Gerais há uma interessante idiossincrasia entre os estudos sobre do tema e muitos registros atinentes à documentação oficial. Neste sentido, fica subentendida uma forte tendência por parte da elite em maximizar o número de “calhandolas”, como na menção à ocorrência de um quilombo em São João Del Rei que contava com a presença de “mais de mil negros”.[*44] Em 1747, o governador em carta expedida mencionaria a descrição da invasão a um quilombo, definindo como “pequeno”, do qual resultaria a morte de “vinte e tantos e presos sessenta e tantos”.[*45] Esse contraste pode ser explicável pelo medo produzido a partir da própria necessidade de funcionamento da economia mineradora, onde o sistema escravista aguçava a imaginação das elites no sentido de muitas vezes superdimencionar os perigos e o potencial de destruição que os quilombos representavam à ordem vigente.[*46] Esse tipo de postura, como será mostrado em seu tempo, foi bastante recorrente no que diz respeito às denuncias que envolviam os negros e o contato com o sobrenatural.

Um “perigo” que também expressa de forma direta essa realidade seriam as rebeliões escravas – muito mais imaginárias do que reais[*47] –, sendo registradas geralmente na pena dos “portadores do saber” em descrições vagas e sincopadas. Como ocorre com uma malograda rebelião em Ribeirão do Carmo, tida como uma “confederação de negros minas”, que objetivavam nada menos que “matarem os brancos”,[*48] embora não haja menções mais amiúde de como os negros iriam realizar esse intrépido plano. Um outro dado interessante atinente a este acontecimento seria o fato dessa possível insurreição ter sido delatada por outros escravos: a despeito do que muitos senhores pensavam os escravos não se organizavam como um grupo homogêneo, doravante possuíam rivalidades bastante acirradas, algumas delas remissíveis à própria África.[*49] Outra rebelião registrada com lacunas consideráveis teria ocorrido em 1735, sendo definida como um “levante de negros” em Catas Altas, onde se registrou inclusive a existência de mortes efetuadas por esses negros rebelados.[*50]

Sobre este acontecimento, Carla Anastásia, após elencar outras rebeliões escravas tipicamente de envergadura bastante limitada, sendo no mais das vezes desbaratadas antes de sua eclosão, o que insistimos no argumento, contrasta diretamente com a forma com que muitas vezes as autoridades descrevem tais mecanismos de negação do escravismo, também enfatiza que, como reflexo, a citada rebelião acaba, por acarretar o fomento da pena de morte, com o propósito de minimizar esse presente medo das elites, onde segundo o discurso oficial, “a liberdade com que vivem os escravos nessas Minas, sendo principal motivo de suas desordens o verem que não se punem os atrozes delitos que escadalosamente cometem”.[*51]

Embora sejam recorrentes relatos desta natureza, em estudo acerca dos padrões de criminalidade na capitania, Magalhães conclui que o índice de registros de rebeliões organizadas por negros, ou mesmo de violência individual dos escravos contra seus senhores era bastante diminuto.[*52] Neste sentido, como já fora mencionado, o medo e a insistência em registrar essas insurreições seriam de muitas formas mais fruto de um imaginário cunhado a partir dos principais matizes responsáveis pela formação da sociedade colonial.

Interessante pensar, nessa perspectiva, como esse sentimento de insegurança iria ecoar de forma extremamente viva, alimento os medos dos sempre minoritários grupos de brancos possuidores de escravos e forçando o poder coercitivo que funcionava ao nível do Estado à constante vigilância e preocupação. O que faz com que no início do século XIX o funcionário régio Joaquim Marrocos, transferido para o Brasil com a instalação da corte, registre nas copiosas cartas que remeteu aos seus familiares em Portugal o sempre vivo medo da sublevação dos negros, “materializado” através de assassinatos e toda gama de expressões de violência contra os brancos. Segundo Marrocos, tais ações eram recorrentes, “assim como pretas matarem seus senhores com veneno: a tempos [a pena capital] é necessária a esta canalha, aliás está tudo perdido”.[*53]

Considerações finais:

Procuramos imprimir a esse artigo, que na verdade nos possibilita apenas o vislumbre de uma das faces desse multifacetado espelho, uma dupla linha de abordagem. Primeiramente, objetivamos discutir como o Estado luso organizava seu sistema de justiça e punição, dialogando de maneira bastante direta com o que acontecia no resto da Europa do Antigo Regime, ou seja, privilegiando o mecanismo de execuções exemplares, calcadas no mais das vezes em grandes espetáculos públicos e expondo o corpo dilacerado de seus delinqüentes, em prol da afirmação da idéia de “bom governo”.

Nos domínios d’além-mar essas formas de justiça mantiveram parte significativa de sua essência, porém, com necessidades de uma série de adequações e especificidades para a garantia do sucesso da empresa colonizadora. Criava-se, com isso, uma sociedade com fortes matizes do Antigo Regime europeu, mas que guardava simultaneamente uma realidade própria, por assim dizer várias expressões de uma espécie de “Antigo Regime nos Trópicos”.[*54]

As ações jurídico-administrativas da Coroa em terras brasileiras devem, portanto, ser entendidas ao mesmo tempo como um prolongamento da realidade metropolitana aplicada ao universo da colônia. Tal fato implica em reconhecer a diferença do estatuto de colônia para o estatuto de parte do Império português. O Brasil era sim parte de um Império, mas de um Império Colonial, Ultramarino, que reconhecia as diferenças de tratamento entre reinol e colono.

Talvez dessa maneira é que podemos vislumbrar as ações e impressões que pairavam sobre a sociedade mineira do século XVIII, sob o crivo de uma variedade de funcionários a serviço do rei e de Deus. Nessa perspectiva, situamos os constantes mecanismos de repressão que recaíam, em especial, sobre os africanos e seus descendentes, fossem “negras de tabuleiro”, quilombolas ou simplesmente pessoas que conseguiram garantir a sua liberdade. A necessidade de garantir o “bom governo” e a tensão sempre presente na pena das autoridades que serviram nesta região tornariam especialmente viva mais uma das metáforas de nosso Conde de Assumar, quando compara os arraiais auríferos à ” extraordinários labirintos”.

|

|

|