|

Artigo publicado na edição nº 32 de agosto de 2008.

No espelho das águas do Paraíba

Regina M. A. Machado

Ao escrever O tronco do ipê em 1871, José de Alencar traz à baila o apogeu das fazendas de café da época do império e da escravidão, fazendo refletir o ano de 1850 no espelho renovador das informações científicas e dos valores estéticos que invadem então o pensamento nacional. Comparando exatamente essas duas décadas, em 1879, Araripe Jr. exprime-se sobre essa “época dissolvente que atravessamos, época que tem gerado em nós, brasileiros, tão pronunciado desgosto de nós mesmos, em que o desengano rege a estética e o sarcasmo serve-lhe de forma”.[*1]

Sylvio Romero vai fazer desses anos uma outra síntese, cuja força, quer se concorde ou não com ele, ressoa até hoje quando se fala dessa época da história do Brasil. “O decênio que vai de 1868 a 1878 é o mais notável de quantos no século XIX constituíram a nossa vida espiritual. Quem não viveu nesse tempo não conhece por ter sentido diretamente em si as mais fundas comoções da alma nacional[...]”. Com o fim da guerra do Paraguai em 1870, diz ele, “por um movimento subterrâneo que vinha de longe, a instabilidade de todas as coisas se mostrou e o sofisma do império apareceu em toda a sua nudez. […] Na política é um mundo inteiro que vacila. Nas regiões do pensamento teórico, o travamento da peleja foi ainda mais formidável porque o atraso era horroroso”. E ele termina pela frase que se tornou emblemática da década: “Um bando de idéias novas esvoaçou sobre nós de todos os pontos do horizonte.”[*2]

Na corte imperial do Rio de Janeiro, José de Alencar volta à literatura e registra em seus romances, tanto urbanos como regionais, a efervescência intelectual e o choque de valores que agitam a sociedade brasileira. Entre estes, registrando o ambiente rural do Sudeste, os romances da fazenda de café trazem para sua produção literária o ciclo econômico que viera salvar a nação após sua independência. O tronco do ipê, de 1871, passa-se no vale do Paraíba, próximo do Rio, e é seguido por Til, em 1872, cujo cenário se desloca para o interior de São Paulo. Note-se que essa trajetória é a do café em sua marcha para o oeste e para uma modernização da qual ele é a condição e o agente. A industrialização e a urbanização se acentuam, ao mesmo tempo em que a chegada de novas correntes estéticas contestam os valores românticos em todas as artes.

O tronco do ipê faz parte da obra da maturidade de José de Alencar, que ele assina Sênio, talvez se sentindo o mais velho e o mais responsável de sua geração. Não é a primeira vez que o vale do Paraíba lhe serve de cenário para um romance. No final do Guarani, uma enchente do rio recobria o vale, numa cena mítica em que um novo dilúvio daria origem à nova raça mestiça nacional, a partir do casal primordial, Peri e Ceci.

A tempestade continuava ainda ao longo de toda a cordilheira, que aparecia coberta por um nevoeiro escuro; mas o céu, azul e límpido, sorria mirando-se no espelho das águas.[*3]

No romance da fazenda, porém, o interesse de Alencar não é mais retraçar origens míticas para a nação, mas retratar sua própria época, num ambiente rural, dominado pela figura do fazendeiro, da família, dos escravos e convivas de uma Casa Grande então em pleno apogeu.

O tempo do romance é precisamente datado. As datas fazem referência a um fervilhar de acontecimentos históricos, que permanecem exteriores à intriga, mas que são indispensáveis à densidade do romance.

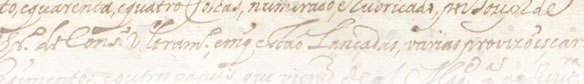

O Conselheiro Lopes […] manifestara na Câmara uma opinião favorável à extinção do tráfico, idéia então muito impopular entre os fazendeiros. Increpado a este respeito, fez o conselheiro largas e luminosas considerações sobre a opinião européia, o canhão ingles, o bill Aberdeen; e concluiu afirmando que não havia realmente a menor divergência entre o voto dos amigos e a sua opinião.[*4]

Nota-se que a data em que tudo se precipita, 1850, é o ano em que finalmente o império brasileiro cede às pressões inglesas e proíbe o tráfico de escravos africanos. A enorme massa financeira que se libera então, volta-se para a modernização do país e das fazendas do vale, que abandonam a partir daí uma fase de austeridade para inaugurar palacetes luxuosos e filhos educados na Europa, refinamento de costumes, modistas francesas da rua do Ouvidor, etc.

Quando se lê O tronco do ipê, torna-se evidente que a escolha da data está profundamente ligada a esses acontecimentos, que começam a abalar as bases da sociedade brasileira tal como o conservador José de Alencar a tinha sempre conhecido, amado, mas também criticado. A visão conservadora do autor, como bem nota Heloísa Toller Gomes[*5], será constantemente “atravessada” pelo narrador; seu discurso deve ser lido “pelo avesso” e, a cada passo, “desmontado”. É indispensável escutar atentamente o que dizem os personagens da ficção escravagista para compreender o que eles não dizem.

Além do contexto histórico, será necessário também levar em conta alguns episódios que mudam o curso da vida afetiva do autor, como seu casamento com Georgiana, filha do médico inglês Thomas Cochrane, em 1864. Através da família de sua mulher, ele entra em contato muito mais íntimo e assíduo com a cultura e a literatura inglesas. Alguns traços dessa influência far-se-ão sentir nitidamente no Tronco do ipê, através, entre outros, da figura de Mário, espécie de Hamlet dilacerado entre os valores de uma tradição fazendária talvez mais imaginada e desejada do que real, e a modernidade capitalista tão questionada por Alencar ao longo de toda a sua obra. Para montar a intriga desse romance ele toma emprestados os elementos de A noiva de Lammermoor, de Walter Scott, em que barões usurpadores, violentos e sem escrúpulos tomam o poder e as terras de uma velha família aristocrática, movida por valores ultrapassados. A atmosfera de estranheza e a maldição lançada contra os novos donos do poder são recriadas por paisagens e personagens que Alencar vai transformar e adaptar. A velha feiticeira, escocesa e rabugenta de Walter Scott, que se chamava Alice, vai virar tia Chica, uma doce velhinha, uma Carochinha negra, contadora de histórias e guardiã da memória do lugar. Nos dois romances, um espelho d’água carregado de lembranças do passado é encimado por uma árvore outrora majestosa, como o ipê do título do nosso romance. A heroína do romance de Alencar, também inspirada na literatura inglesa, herdará o nome da feiticeira de Walter Scott, mas terá todos os traços da protagonista homônima de Lewis Carroll.

Alice in Wonderland tinha sido publicada em 1865, ano do nascimento do primeiro filho do escritor monarquista, ao qual ele deu o nome republicano e romano de Mário, o mesmo que o herói de seu romance. A Alice brasileira tentará passar do outro lado do espelho das águas do Paraíba, para se jogar nos braços da Mãe d’água que vive no fundo do abismo do boqueirão. Este redemoinho traiçoeiro, por sua vez, mantém suas características de lenda, de tradição oral e ao mesmo tempo de verdade orgânica e mineral de uma natureza desvirtuada pela violência de uma economia que se impõe destruindo o meio físico constituído pela floresta, as montanhas e o rio.

No prefácio a O Tronco do ipê, Gilberto Freyre chama a atenção para um ponto capital em todos os romances de José de Alencar: a superioridade da beleza natural sobre a que é criada ou inventada pela arte, a civilização ou a moda. Isso é válido para as coisas, as paisagens e mesmo para os hábitos culturais, como ele mostra através da educação contrastada entre Alice, menina da fazenda, “a roceira”, como ela própria se define, e Adélia, a citadina. Enquanto Alice se submete contrariada às injunções da mucama e renuncia ao prazer de trepar nas árvores para colher frutas com suas próprias mãos, esse desejo escandaliza sua amiga. Adélia, “menina do tom e da cidade, encarna a criação senhorial ou escravocrata que fazia de brancos de sobrado e mesmo de casa-grande figuras sobrenaturais a precisarem sempre dos escravos ou dos pretos da senzala para se comunicarem com a natureza, com a paisagem, com as árvores, com os animais”.[*6]

Além dessa função reconhecida por Gilberto Freyre, caberá aos escravos a mediação entre o passado e o presente, ligando as origens turvas da riqueza do fazendeiro ao apogeu do vale e neutralizando as ameaças que pesam sobre o presente. Seu espaço está sempre associado ao da árvore morta, o ipê verde-amarelo símbolo da nacionalidade, que mergulha suas raízes no rio vingador, através da gruta/túmulo do boqueirão. Ao pé do tronco, o escravo enterra as vítimas da violência inerente à construção dessa mesma riqueza. Juntos, a árvore e o escravo tornam-se arautos da “morte anunciada” da fazenda e de uma certa forma de vida que se concretizou durante esses anos de plenitude da sociedade imperial e escravagista, cuja brevidade se inscreve ou se esconde por toda parte nas paisagens do romance.

O episódio central da intriga é o passeio das crianças, que vão atravessar o espaço e o tempo ao se deslocarem da casa-grande até o misterioso boqueirão, um poço sem fundo e um lugar fugidio, um espelho-redemoinho, uma passagem entre mundo diurno ou presente e seu reverso e fundamento tenebroso. Do ponto de vista do ritmo da narrativa, a morte vem regularmente pontuar certas datas-aniversário cíclicas e repetidas, num espelho do tempo que repete o espelho das águas. Apesar de cíclicas, essas datas ligam-se a um tempo histórico e social preciso, que se contrapõe ao tempo mitificado da narrativa.

O romance é polarizado entre a casa-grande, espaço de modernidade e repercussão dos acontecimentos históricos, e a cabana dos escravos, onde se recriam os mitos e a lembrança do passado. Entre os dois, temos como passagem e transição o pomar, espaço natural mas cultivado e controlado pelo homem, onde as personagens infantis estabelecem um primeiro contato com essa amostra de “natureza” através da intermediação dos jovens escravos que as controlam e orientam.

Ao lado do salão da casa-grande, onde são debatidos os grandes temas políticos do momento, Alencar cria uma réplica em tamanho reduzido, onde brincam as crianças e que põe em evidência, pelo espelhamento, as repercussões sobre a vida das personagens das grandes questões evocadas nos diálogos entre os adultos. Torna-se clara aí a posição de Mário, bacharel pobre, jovem sem fortuna e simples agregado sem autonomia, dependente da boa vontade de seu protetor e grande proprietário.

- …Acendo as velas ?

- Não, Mário ainda não chegou, respondeu Alice.

- Onde anda ele?

- Foi se despedir de Benedito.

- É verdade, ele vai amanhã. Tão depressa.

- Foi ele mesmo que pediu; não foi, nhãnhã?

- Mário quer estudar depressa para se formar logo, disse Alice com um suspiro. Depois vem morar aqui na fazenda e não há de sair mais. Papai me prometeu.[*7]

Mário terá seu diploma mas não terá que trabalhar, pois o diploma do bacharel é apenas uma exigência de fachada da sociedade; ele deve ser Doutor, mas não poderá conquistar uma real autonomia. Através da promessa do barão, ele se torna um “presente vivo” feito à menina mimada, exatamente como as bonecas e seu cenário encantado, espelho sem fundo da paisagem da fazenda.

Alice tem também a liberdade de transgredir os limites espaciais atribuídos geralmente a uma sinhazinha de boa família. Ela vai passar do salão à copa, onde é descrita como uma madona, “cujas belezas são para a janela da rica sala e não para a porta da copa”. Seu diálogo com a amiga citadina ilustra a delimitação do espaço adequado a cada categoria de personagens.

- Queres vir, Adélia ?

- Aonde ?

- Ao poleiro.

- Eu, Alice ! … exclamou Adélia com um tom de surpresa envolta de nojo.

- Pois espere passeando no jardim, que eu já volto!

- Mas, Alice, eu não acho isso próprio de uma moça como você.[*8]

Transgredindo também as ordens do barão seu pai, é ela que conduz o passeio infantil até a cabana de Pai Benedito, situada sobre um rochedo que domina um cotovelo do rio Paraíba. A descrição deste sítio tem evidentes similaridades com uma das Metamorfoses, de Ovídio, em que se conta a história de Filemão e Báucis, o casal fiel refletido nos velhos escravos Tia Chica e Pai Benedito.

As origens da fazenda e a história de seus proprietários só vão aparecer no Capítulo X. A fazenda pertencera outrora a um comendador muito rico, cujo filho fora deserdado por ter se casado contra a vontade do pai. Não se sabe muito bem se o velho tinha começado a jogar, se tinha feito dívidas, o fato é que a fazenda muda de mãos. O comendador morre endividado e o filho morre logo em seguida, misteriosamente afogado no Boqueirão.

Quem se apossa da fazenda é o grande amigo do filho, que enriquece e compra o título de Barão.

Capítulo X, Dois amigos.

No ano de 1850, a fazenda de Nossa Senhora do Boqueirão pertencia ao Barão da Espera.

O modo por que o barão tinha adquirido essa propriedade, e especialmente a rapidez com que enriquecera, surpreenderam as pessoas do lugar, sobretudo os fazendeiros que o conheciam desde a infância.

Começa aí um jogo de espelhos, através dos nomes dos dois amigos, que apresentam uma tal assonância que se torna impossível distingui-los. José Figueira terá assim que ser designado como “o pai de Mário” e seu amigo infiel, Joaquim de Freitas, como “o pai de Alice”. O baronato que lhe é atribuído também contém um desdobramento no nome, pois, tendo pretendido ao título de Barão do Socorro, só consegue o de Barão da Espera, sarcasmo que desfigurará inapelavelmente seu título de nobreza. O significado do nome é parcialmente desvendado pelo pérfido personagem que dá essa sugestão: “O Freitas mora pelas margens do Paraíba; e como nos rios sempre há uns pontos chamados esperas, onde as canoas se abrigam enquanto passa a força d’água...”[*9] Mas “espera” significa também “emboscada”, “tocaia”, o que faz do título comprado pela vaidade do fazendeiro um espelho permanente de sua traição.

Quando jovem e pobre, o futuro barão também se apaixonara, mas sabia que o único caminho para a fortuna na sociedade escravocrata era um casamento rico. “[...] Freitas pensou também no casamento ; mas para ele, moço pobre, o casamento era toda a esperança, todo o futuro ; era a riqueza tão ardentemente ambicionada. [...]” As coisas se tornam tanto mais difíceis que a moça por quem ele se apaixona é ainda mais ambiciosa – ou realista – do que ele. “Filha de uma viúva pobre, [...] Júlia, da mesma forma que Freitas, depositara toda sua esperança no casamento”.[*10]

Entre os dois apaixonados vai se apresentar mais um espelho na geometria irônica da intriga montada por José de Alencar.

O acaso, que às vezes toma ares de zombeteiro, reunia essas duas criaturas possuídas de igual pensamento, eivadas da mesma ambição; e não contente de as pôr em face como espelho uma da outra, fez que se amassem, [...].[*11]

Tornando-se proprietário da fazenda, o jovem ambicioso pode finalmente se casar com a ambiciosa D. Júlia. Personagem doravante respeitável, ele trata de construir uma imagem de homem caridoso e generoso, e traz para a fazenda como agregados e protegidos, a viúva de seu amigo morto e o filho, Mário. “Estes fatos, divulgados pelos parasitas de Freitas, e habilmente adornados de elogios, criaram uma merecida reputação de nobreza d’alma e elevação de caráter” (ipê, cap. XI-1, p. 212), como faz notar um narrador não se sabe se irônico ou sonso – ou os dois. Mário e Alice crescem juntos e será esta geração sem culpa que irá provocar todos os lances que farão deles os heróis do romance.

Chegadas à cabana, as crianças lancham com tia Chica, que embora doente, “não se esqueceu de cumprir o dever da hospitalidade” (cap. VI-1, p. 193). Durante o lanche, Alice explica à sua amiguinha citadina, sempre encarregada dos questionamentos pragmáticos, o verdadeiro sentido poético e romântico do boqueirão, revelado por tia Chica:

- Ah, já sei, exclamou Adélia; é um buraco muito fundo.

- Não, respondeu Alice. É um palácio encantado que há no fundo da lagoa… onde mora a mãe-d’água.

- Como é que você sabe?

- Vovó é que me contou uma vez.(p. 194, cap. VI-1)

A pedido das crianças, ela conta pela enésima vez a lenda da Mãe d’água, que mora no fundo do boqueirão. Ressuscitando lendas antigas do folclore herdado tanto dos índios quanto dos portugueses, mas trazendo as marcas da linguagem dos escravos, ela é levada ao mesmo tempo a evocar a história secreta da fazenda. Esse dia da visita ao boqueirão é justamente o aniversário da morte do pai de Mário, nesse mesmo lugar, onze anos atrás. Ela conta que o lugar tinha sido cercado por ordem do Barão, para que ninguém mais pudesse chegar até o poço fatal, salvo Pai Benedito, que lá ia para rezar “por seu defunto senhor moço dele!” Nesse ponto da narração, Alice se levanta e sai com um pretexto qualquer pelos fundos da cabana, único acesso ao boqueirão. Ela desce por um atalho tortuoso, escavado pelos pés do velho escravo, “até um pequeno lago alimentado pelas águas do rio”. Seduzida tanto pela imagem ilusória que o rio justiceiro assume para atraí-la para a morte como por sua própria imagem que ela confunde com a das lendas antigas, Alice não resistirá à beleza dos reflexos da água e de sua própria imaginação.

Com efeito, distinguia-se no fundo do lago, mas vagamente, o busto gracioso de uma moça, com longos cabelos anelados que lhe caíam pelas espáduas. A ondulação das águas não deixava bem distinguir os contornos, e produzia na vista uma oscilação contínua.

Seria a sua própria imagem que mudara de lugar com seu movimento? (ipê, p. 201, ch. VIII-1)

Nesse capítulo sugestivamente intitulado Castigo, a filha do barão usurpador acaba se jogando na água, enquanto o narrador, tão enganador quanto o lago, finge acreditar nas explicações cientificistas que sua época lhe impõe. Mantendo-se em seu próprio mundo ilustrado, cujas regras partilha com o leitor, ele não leva em consideração o desdobramento da imagem, aberto pela narração, mas deixa planar uma certa desconfiança quanto a seu próprio racionalismo. Gérard Genette amplifica essa dúvida sobre o mistério do duplo de toda imagem. “Esse habitante das profundezas não seria nosso duplo, e nós mesmos não teríamos do abismo um conhecimento mais íntimo do que pensamos ? [...]”[*12]

Comentando a sedução do espelho, relacionada inicialmente a Narciso, ele abre outras associações mais próximas do nosso romance:

A água é o lugar de todas as traições, de todas as inconstâncias : […] É que o reflexo é ao mesmo tempo uma identidade confirmada (pelo reconhecimento) e uma identidade roubada, portanto contestada (pela própria imagem) : bastará uma ligeira interpretação para escorregar da contemplação narcisista propriamente dita para uma espécie de fascinação em que o modelo, cedendo a seu retrato todos os sinais de existência, esvazia-se progressivamente de si próprio.

José de Alencar, por sua vez, passa pela explicação cientificista, indispensável nessa segunda metade do século XIX, relativa ao efeito do redemoinho sobre a vista e sua transmissão ao cérebro, mas chega à mesma constatação:

O espírito se alucina e sente a irresistível atração que o arrasta fatalmente. É o magnetismo do abismo; o ímã do infinito que atrai a criatura, como o pólo da alma humana. (ipê, p. 203, cap. VIII).

Na sua função de receptora de tradições e acontecimentos passados, Alice terá também de restabelecer antigos costumes da fazenda, como a festa de Natal tradicional, esquecida há três gerações. Para isso, ela conta com uma espécie de memória misteriosamente atribuída às paredes da velha casa, mas é graças ao testemunho das velhas escravas que ela pode restabelecer costumes e linguagem, ao mesmo tempo conservados e alterados por esses repetidores cuja competência lingüística é constantemente posta em dúvida ao mesmo tempo que constatada. Para Alencar, é sempre a mulher que transmite as tradições, ao contar histórias, ao se lembrar de sua infância, “contando as histórias de sua meninice às netinhas, [...]”. Alice recria o costume “caído em esquecimento […] ouvindo as pretas velhas […] arremedarem as cantigas e representações que se davam então” (ipê, p. 270, cap. VI-2).

No capítulo consagrado à sua educação, ficamos sabendo que “A baronesa não se preocupara com a educação da filha, mas tal era a força do costume, que a moça achou nas tradições e hábitos da casa o molde onde se formou sua atividade” (ipê, cap. III2, p. 258).

Assim, é unicamente pela voz das escravas que as palavras de um velho auto de Natal chegam até Alice, para que ela possa restaurá-lo e fazer com que fosse encenado. É essa voz, encarnada em mulheres sempre velhas e negras que dá ao Boqueirão seu caráter mítico, congregando a magia do passado com a palavra criadora. Ao contar a história da Mãe d’Água ou ao entoar autos medievais, tia Chica lhes acrescenta uma dimensão inédita, que emana de sua própria voz, de seu timbre próprio e inovador, que não por acaso Alencar atribui a uma escrava.

O fato que os mitos – e em primeiro lugar os da Grécia antiga – tenham chegado até nós sob a forma de textos escritos, não deveria ocultar seu caráter oral e mesmo encantatório. Com efeito, não basta conhecer os mitos para assenhorar-se deles, é preciso ainda saber recitá-los. Esse termo de recitação, utilizado por Mircea Eliade, não encobre uma repetição, mas a inscrição ritualizada numa voz e num corpo, de um relato, emprestado à memória coletiva, mas que no instante da narração, encontra-se regenerado.[*13]

Assim, para que Alice possa “restaurar” – termo do narrador – textos antigos, eles tiveram de ser recitados com todas as deformações trazidas pelo tempo e pela polifonia da fazenda escravagista. Além disso, durante muito tempo eles teriam sido cantados e encenados unicamente pelos escravos, que só os devolvem à sociabilidade dos brancos quando encontram herdeiros dignos e capazes de receber a transmissão das figuras e sonoridades de um passado fundador.

Para José de Alencar, Alice não é apenas a filha de um homem suspeito de crime ou uma heroína romântica apaixonada pelo protagonista. Ela é a personagem que enxerga, imagina ou percebe além da superfície polida do espelho. Ao desejar intensamente compreender o drama ocultado pelas águas atormentadas do boqueirão, para poder conquistar o amor de Mário, ela penetra num tempo diverso de seu próprio quotidiano. Essa concretização do desejo através da visão aquática, encontra, talvez, uma formulação esclarecedora nas reflexões desenvolvidas por Bachelard :[*14]

[…] a necessidade que tem o sonho de se inscrever profundamente na natureza. Não se sonha profundamente com objetos. Para sonhar profundamente, é preciso sonhar com matérias. Um poeta que comece pelo espelho deve chegar até à água da fonte se quiser restituir sua experiência poética completa. A experiência poética, a nossos olhos, deve ser posta na dependência da experiência onírica.[*15]

A atração que o vale do Paraíba exerce sobre os escritores do século XIX, sua força como metáfora criadora, parece-nos perfeitamente normal entre escritores contemporâneos de seu apogeu. Mas esse interesse não se esgota com a passagem do tempo e com a distância que nos separa desse passado. É evidente que os moldes formais e de reflexão criados por José de Alencar continuaram a ecoar bem depois dele. Sua fazenda escravagista fornece elementos para a obra abolicionista, A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, cuja fazenda se situa “nos primeiros anos do reinado do Sr. D. Pedro II. […], à margem do Paraíba”. Em 1914, Coelho Neto cria Rei Negro, terceiro romance da fazenda escravagista, desta vez chamada “Cachoeira, uma das fazendas mais ricas do vale do Paraíba”, no qual pela primeira vez o herói não precisa ser nem parecer branco e tem direito à cor negra. Continuando com essa recapitulação, chegamos até um romance, extraordinário pela feitura e pela época em que surge, cuja aparição surpreendeu toda a crítica do país.

Em 1954, Cornélio Penna escreve A menina morta, em que ele recria, não mais o mundo vivo da fazenda, mas um turbilhão cinzento de personagens aspirados por um outro vórtice ficcional. Neste romance moderno, não é mais o espelho d’água que atrai uma menina loira para a morte, mas o caixão de uma menina morta que polariza e conduz toda a intriga ficcional. Rodando no sentido contrário das agulhas do relógio e esgarçando-se para mergulhar no coração do espaço inicial da ficção sobre o vale, esse romance parece retomar com um peso cada vez maior as perguntas feitas pelos romancistas anteriores.

Entre os dois momentos, situam-se as Cidades mortas, de Monteiro Lobato, que vivem das glórias do passado, no silêncio de ruas ladeadas por velhas mansões desertadas pelos herdeiros dos barões do café.

Léguas a fio se sucedem de morraria áspera, onde reinam soberanos a saúva e seus aliados, o sapé e a samambaia. Por ela passou o Café, como um Átila. Toda a seiva foi bebida e, sob forma de grão, ensacada e mandada para fora. Mas do ouro que veio em troca nem uma onça permaneceu ali, empregada em restaurar o torrão.[*16]

Cabe talvez à ficção questionar ainda e sempre os enigmas passados que determinam o nosso presente. Assim, uma sobrevivente dos orgulhosos senhores da nossa última fazenda ficcional parece repetir palavras da peça O demônio familiar, de José de Alencar, liberada do peso da escravidão como o moleque Pedro e obrigada a assumir sua própria liberdade.

- Eu é que sou a verdadeira menina morta... (...) Aquela que morreu e se afastou, arrancando do meu ser o seu sangue para desaparecer na noite, não sei mais quem é... e a mim me foi dada a liberdade, com a sua angústia, que será a minha força![*17]

Fazendo repercutir na voz de uma herdeira do café as palavras do personagem escravo, o escritor do século XX fornece um espelho atual às interrogações formuladas desde o século XIX, cumprindo assim uma missão inerente à literatura. “[…] no reino do imaginário e do devaneio, o dia nos foi dado para verificar as experiências de nossas noites.”[*18]

BIBLIOGRAFIA

ALENCAR, José de. [1829-1877], O tronco do ipê: Romance brasileiro. Romances ilustrados de José de Alencar, Vol.4 – II A pátria brasileira – D. A sociedade rural. Edição comemorativa do centenário de morte do autor. Rio de Janeiro/ Brasília, José Olympio/INL, 1977.

ALENCAR, José de. O Guarani. Obra completa, vol. II - Romance histórico. Rio de Janeiro, Editora José Aguilar Ltda., 1958.

ARARIPE Jr.. José de Alencar – Perfil literário. In Obra crítica.Vol. I – 1868-1887. Rio de Janeiro, MEC/Casa de Rui Barbosa, 1958.

BACHELARD, Gaston. L’eau et les rêves – Essai sur l’imagination et la matière. Paris, José Corti, 1942.

BRUNEL, Pierre (Dir.). Dictionnaire des mythes littéraires. Paris, Editions du Rocher, 1988.

FREYRE, Gilberto. “José de Alencar, Renovador das letras e crítico social”: Prefácio a O tronco do ipê. Obra completa, Vol. X, Rio de Janeiro, Editora José Olympio, 1955, pp. 25, 27.

GENETTE, Gérard, Figures I, Paris, Ed. du Seuil, 1966.

GOMES, Heloísa Toller, O Negro e o Romantismo brasileiro. São Paulo, Atual Editora Ltda., 1988.

LOBATO, Monteiro. Urupês – outros contos e coisas. Edição ônibus, comemorativa do 25° aniversário da estréia do escritor. São Paulo, Cia. Editora Nacional, 1943.

PENNA, Cornélio. A menina morta. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio/INL, 1970.

ROMERO, Sílvio. “Explicações indispensáveis”: Prólogo a Tobias Barreto, Vários escritos, 1ª. ed., Rio de Janeiro, 1900.

|

|

|