|

Artigo publicado na edição nº 33 de outubro de 2008.

Dura Lex, Sed Lex.

A luta pelo reconhecimento dos presos políticos no Brasil (1969-1979)

Cátia Faria

Este estudo pretende refletir sobre duas grandes questões. A primeira é a afirmação da imprensa, principalmente a carioca, de que a organização criminosa Comando Vermelho (CV) surgiu do convívio e das relações estabelecidas entre presos políticos e comuns durante o período em que estiveram na Colônia Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. É importe frisar que realmente houve um amplo entrelaçamento entre bandidos e revolucionários, porém não da forma apresentada pela mídia.

A comprovação ou não de que o Comando Vermelho tenha surgido graças ao convívio de seus membros com os integrantes das organizações de vanguarda, ocorrido no cárcere durante a ditadura, é importante na medida em que esclarece o processo vivido por estes homens que lutaram contra o regime de exceção instaurado em 1964 e cujo projeto político foi derrotado.

Repensar a incorporação da versão da imprensa por boa parte dos brasileiros sem maiores questionamentos, assim como havia também ocorrido quando da instauração da ditadura, é importante na medida em que contribui para a melhor compreensão das relações entre a sociedade brasileira e o regime civil-militar. Interessa-me resgatar a história recente do Brasil e compreender de que maneira a memória desses anos foi sendo construída e está permanentemente sendo reconstruída. Nesse sentido, este estudo foi desenvolvido com base na análise das complexas relações entre aquela e a ditadura civil-militar do Brasil, desde a passividade, a participação, e até mesmo a colaboração de importantes segmentos sociais no processo de instauração e evolução dos governos ditatoriais em nosso país.[*1]

A segunda questão é discutir a recusa da ditadura em admitir a existência de presos políticos. Ao fazê-lo, possibilitou que assaltantes de bancos sem engajamento político-partidário fossem enquadrados junto com os guerrilheiros na Lei de Segurança Nacional (LSN), de 1969. Ou seja, diferente da ditadura Vargas, os presos políticos desse período conviveram apenas com um tipo de presos, os chamados Leis de Segurança ou LSNs, aqueles cujos crimes se assemelhavam às ações praticadas durante a luta armada.

Não admitindo a existência de presos políticos no Brasil, a ditadura também não reconhecia o caráter político de sua prisão. À legislação, que descaracterizava as ações armadas praticadas pelos guerrilheiros, somava-se o total desprezo pela condição dos presos políticos, obrigando-os a travar uma série de lutas dentro das cadeias para terem sua identidade reconhecida.

Em 1978, quando a anistia estava na ordem do dia, foi necessário reformar novamente a Lei de Segurança Nacional para readequar as penas dos chamados “terroristas” – aqueles que escolheram ingressar na luta armada e cometeram “crimes de sangue” – já que não havia intenção do governo brasileiro em anistiá-los. E realmente, eles foram excluídos da Lei de Anistia promulgada em agosto de 1979. A Lei de Segurança Nacional de 1978 teve ainda um outro propósito: ao diferenciar em seu texto crimes políticos de crimes comuns evitou que os presos comuns enquadrados na Lei de Segurança Nacional de 1969 recebessem quaisquer benefícios que viessem a ser concedidos aos presos políticos.

Para estudar as duas grandes questões que norteiam esse trabalho – a tese da imprensa de que o Comando Vermelho teria nascido da troca de experiências entre presos comuns e políticos durante o convívio na Ilha Grande, durante a ditadura, e a luta pelo reconhecimento da existência de presos políticos no Brasil nesse mesmo período –, é necessário estudar a legislação relativa, a Segurança Nacional, porque ela foi responsável pelo entrelaçamento entre presos políticos e comuns e pelo desrespeito ao caráter político da prisão dos primeiros. Todas as agruras vividas pelos presos políticos nas celas estavam no contexto do desprezo por sua condição. Não diferenciando um assalto a banco, feito para lucro pessoal, de uma expropriação, na qual o produto auferido é utilizado para estruturar revoluções, a ditadura se recusava a admitir a existência de presos políticos no Brasil.

Embora alguns autores só identifiquem a preocupação com o “inimigo interno” durante a ditadura, tais ameaças já estavam presentes desde a década de 1930, ou seja, a “ameaça vermelha” já existia e motivava salvaguardas legais. Os comunistas poderiam “seduzir” os brasileiros com uma ideologia considerada estrangeira e perigosa. Logo, a LSN de 1935, a primeira deste gênero a ser editada, demonstra que o governo de Vargas e alguns segmentos da sociedade[*2] desejavam prevenir-se contra o ódio e a luta violenta entre as classes sociais; contra atentados a pessoas ou bens com motivação ideológica; contra a existência de partidos, sindicatos, associações profissionais e agremiações que exercessem atividades subversivas da ordem política e social; e contra os estrangeiros com atividades políticas nocivas ao interesse nacional.

O fórum escolhido para julgar os crimes previstos pela Lei de Segurança de 1935 foi a Justiça Federal, e seus praticantes eram sujeitos a julgamento singular, ou seja, havia distinção entre crimes políticos e comuns, diferente do que aconteceu com a Lei de Segurança de 1969, como veremos adiante.

A Lei de Segurança Nacional, instituída em 5 de janeiro de 1953[*3], durante o segundo governo Vargas, tem poucas diferenças em relação à anterior. Em plena Guerra Fria, o “perigo vermelho” mantinha o Ocidente em estado de alerta constante. Talvez por isso ela tenha permanecido em vigor até 1967.

Esses exemplos demonstram que a preocupação e a perseguição aos cidadãos brasileiros que aderiram à ideologia marxista já existiam antes da ditadura militar. Na verdade, o que houve nas décadas de 1960 e 1970 foi um dimensionamento exacerbado da teoria do “inimigo interno”. Em outras palavras, após o golpe civil-militar de 1964, o governo passou a ver os brasileiros que lutavam pelas reformas sociais e pelo fim da ditadura como seus opositores e potenciais inimigos. Ou seja, todo aquele que discordasse da política estabelecida era considerado inimigo nacional.

A Revolução Cubana foi interpretada como um sinal de que a ideologia socialista não ficaria confinada ao Leste Europeu e à Ásia. Cuba tornou-se um exemplo e uma ameaça para todo o continente americano. Os Estados Unidos aumentaram a vigilância não só no Brasil, mas em toda a América Latina, pois se Cuba, que ficava no “quintal” deles, sucumbira à “escalada do movimento comunista internacional”, qualquer um podia ser influenciado e tornar-se um subversivo da “ordem política e social do governo”. Para que o novo regime cubano não se espalhasse pelo continente, os norte-americanos, através de uma estratégia que combinava desenvolvimento e segurança, passaram a combater com rigor as demonstrações de nacionalismo e manifestações de soberania por um lado, enquanto, por outro lado, implementavam a Aliança para o Progresso – concessão de verbas para ajudar a modernização dos países latino-americanos em troca de uma maior subordinação dessas nações aos interesses da potência hegemônica. Porém, o binômio desenvolvimento e segurança foi sendo abandonado pouco a pouco e substituído pela intervenção militar onde houvesse ameaça de se repetir o exemplo cubano.

Mais do que uma simples lei que garantisse a segurança nacional, a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), elaborada basicamente pela ESG, “aperfeiçoada” com a criação dos órgãos de informação e repressão da ditadura brasileira, foi compartilhada com os outros regimes ditatoriais estabelecidos na América Latina, ou seja, as leis foram sendo criadas na medida em que o regime se consolidava. Isso não quer dizer que a legislação fosse alterada em resposta aos atos da oposição; várias vezes as leis os antecederam. Entretanto, observando-se sob uma perspectiva mais geral, percebe-se que a DSN, em sua ânsia por terminar a chamada “guerra interna”, institucionalizou a tortura e criou um aparato legal para garantir o estado de exceção. Dela derivam os expurgos, as cassações de parlamentares e partidos políticos, o fechamento do Congresso e dos sindicatos, os banimentos, os decretos secretos, o fim do habeas corpus, os mortos e os “desaparecidos”, além da censura e do estímulo à delação.

A politização da sociedade brasileira havia atingido seu ápice, do ponto de vista da história republicana, no período de 1961-1964. O golpe civil-militar foi uma ruptura neste processo de organização política e social. Em nome da “ordem”, os militares, com o apoio de parcelas importantes da sociedade civil, pretenderam atuar no sentido de conter, desmobilizar ou reprimir os movimentos sociais.

O primeiro Ato Institucional (AI), decretado em abril de 1964 pelo autonomeado Supremo Comando da Revolução, atribuía ao Executivo poderes para expurgar as principais instituições do país, enquanto o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, assumia interinamente a presidência do país. Como resultado do Ato, entre abril e novembro, aconteceu “uma onda” de prisões de líderes políticos, sindicais e camponeses. Também vários oficiais do Exército, Marinha e da Aeronáutica foram transferidos para a reserva. Os ex-presidentes Juscelino Kubtschek, Jânio Quadros e João Goulart, seis governadores, vários deputados federais e senadores, líderes estudantis, intelectuais e funcionários públicos tiveram seus direitos políticos suspensos por dez anos. Em novembro do mesmo ano, setores do governo já falavam da necessidade de um segundo ato institucional para a ampliação do processo punitivo.

O AI-2, porém, só foi editado em outubro de 1965. Através dele os partidos existentes foram extintos e instituíram-se a Arena (Aliança Renovadora Nacional), representante do status quo, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), no qual a oposição se agregaria – interessante notar que a palavra partido não podia compor a sigla dos novos movimentos políticos. Além disso, tornaram-se indiretas as eleições para os cargos de presidente da República e vice-presidente, reinstituindo-se os poderes do executivo para dar continuidade às cassações. Quanto aos governadores de estado e seus respectivos vices, também passaram a ser eleitos indiretamente com o AI-3, decretado em fevereiro de 1966.

A nova Constituição, promulgada em 24 de janeiro de 1967, incorporou as medidas político-administrativas centralizadoras implantadas até o momento, apesar de alterar o nome do país de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil.[*4] Neste ano fora também sancionada uma nova Lei de Imprensa , em 9 de fevereiro, e outra Lei de Segurança Nacional, em 13 de março, institucionalizando as medidas coercitivas do regime.

O AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968, foi o ponto culminante do processo de restrição aos direitos civis iniciado em 1964. Conferia poderes quase absolutos ao governo. Através dele, o presidente podia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele; no “interesse nacional”, tinha liberdade para intervir nos estados e municípios; com o apoio do Conselho de Segurança Nacional, os direitos políticos de qualquer cidadão poderiam ser suspensos por até dez anos e mandatos eletivos federais, estaduais e municipais poderiam ser cassados; ficava suspensa a garantia de habeas corpus; e o estado de sítio poderia ser instituído e prorrogado à luz da conveniência presidencial. Enfim, o governo, particularmente o poder Executivo, assumia o controle integral da sociedade brasileira.(VIZENTINI, 2000. p. 13-14)

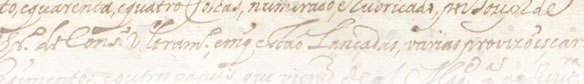

O Decreto-Lei 510, promulgado em março de 1969, já colocava os assaltos a banco e seqüestros no âmbito dos crimes contra a segurança nacional, embora com sentenças mais brandas e sem a pena de morte. Assim, em 29 de setembro de 1969, foi assinado o Decreto-Lei Nº 898, conhecido como a nova Lei de Segurança Nacional ou a nova LSN, na qual os artigos 27 e 28 restauravam a pena de morte no Brasil para os crimes descritos acima, praticados ou não com objetivos políticos. Logo, ao enquadrar qualquer ato praticado, tivesse ele conotações políticas ou não, dentro desses artigos, seus praticantes respondiam ao mesmo tipo de processo e as penas resultantes dos julgamentos eram cumpridas em presídios e celas comuns. Ao contrário das Leis de Segurança anteriores, o fórum eleito para julgar os inclusos na nova lei não era civil. Após a prisão, estabelecia-se um Inquérito Policial Militar (IPM) e as sentenças eram estabelecidas por auditorias militares. Esse procedimento seria natural nos casos em que as ações fossem contra quartéis ou patrimônios militares, mas levar para um tribunal militar os assaltos a banco ou até mesmo as expropriações feitas a estes estabelecimentos é, sem dúvida, uma deformação do sistema penal.

O Executivo, através de decretos-lei ou de atos institucionais, continuou a legislar. Antes da nova LSN, já haviam sido sancionados o AI-13, em 15 de dezembro, e imediatamente depois, o Ato Complementar nº 64, ambos estabelecendo o banimento. Aos brasileiros banidos o governo não fornecia passaportes. Com isso, pretendia transformá-los em apátridas. Entretanto, a Convenção de Genebra não reconhece facilmente essa condição, assim: os “trocados” através dos seqüestros, apesar das intenções da ditadura, mantinham a nacionalidade ante a comunidade signatária da Convenção. (ROLEMBERG, 1999. p. 76)[*5] Seus filhos, nascidos no exterior, porém, não podiam ser registrados nas embaixadas brasileiras e não recebiam a cidadania brasileira. O AI-14 previa a pena de morte em casos de “guerra revolucionária ou subversiva”.

Era importante para um governo não eleito pelo voto popular tentar legitimar suas ações perante os brasileiros e a comunidade internacional. Havia toda uma preocupação em criar uma legislação que “mascarasse” o regime ditatorial aqui instaurado. É nesse contexto que podemos compreender a manutenção de eleições, ainda que indiretas, de um partido político de oposição e do alto número de atos institucionais e de decretos-lei. Essa preocupação com a legalidade chegou a um nível tal que, em 11 de setembro de 1971, foi assinado o Decreto n.º 69.534, que dava ao presidente o poder de redigir decretos secretos relativos a quaisquer situações nas quais a segurança nacional estivesse ameaçada. Abria-se, assim, uma brecha na legislação para justificar as prisões sem mandado ou acusação formal.

A exceção é a característica principal de qualquer ditadura, entretanto a ditadura brasileira apresenta uma singularidade: a preocupação em criar um aparato legal que conferisse a esses regimes uma aparência democrática. Assim, no Brasil, mantiveram-se as eleições presidenciais, embora indiretas. Seguiram-se a legitimação da censura através da Lei de Imprensa, os poderes quase ilimitados que o AI-5 conferiu ao Executivo, o banimento, fruto do AI-13, a LSN-69, trazendo em seu bojo a pena de morte e a negação da existência de opositores ao regime etc. Ou seja, de forma inédita, a ditadura foi legislando não como resposta aos atos da esquerda, mas sim para garantir interna e externamente uma semelhança com os regimes democráticos existentes em outros países. É fato notório que todos os generais-presidentes se fizeram eleger.

O motivo pelo qual a ditadura optou por manter essa aparente democracia é objeto de controvérsias. Existe uma corrente historiográfica que defende a tese de que o governo ditatorial adotou essa postura apenas para “salvar as aparências”, sobretudo para se preservar da opinião pública internacional. E uma outra, na qual este trabalho se baseia, que sustenta que a razão desse comportamento deriva da frente heterogênea que deu o golpe. A ditadura militar brasileira sempre foi devedora, embora tenha se distanciado dessa frente em certos momentos, dessas inspirações. É claro que havia pressão internacional e que isso gerava uma certa dose de preocupação, mas não podemos esquecer que o golpe no Brasil foi dado para “salvar a democracia”, uma democracia sem o presidente João Goulart e sem a “baderna”. A frente heterogênea que apoiou o golpe acreditava que os militares ficariam no poder por pouco tempo. Não queriam uma ditadura a longo prazo, apenas o suficiente para que novas eleições se realizassem, ou seja, seria um governo de transição. Entretanto, em nome dessa aparente democracia, houve um endurecimento inédito do regime e atos discricionários foram cometidos.

No início dos anos 1980, a imprensa, principalmente a carioca, vinculou a organização criminosa Comando Vermelho às organizações de vanguarda que lutaram contra o governo no final dos anos 1960 e início dos anos 1970.

Aparentemente, o que levou a imprensa a adotar (e a sociedade brasileira a aceitar) essa abordagem dos fatos foi a semelhança entre o tipo de crimes e a ousadia com que eles eram praticados pelo Comando Vermelho e as ações praticadas pelos guerrilheiros dos anos 1960/1970. Os assaltos e seqüestros realizados pelo Comando Vermelho, sempre bem planejados e normalmente bem sucedidos, surpreenderam nossa polícia que na época, início dos anos 1980, não tinha preparo técnico para combatê-los.

A criminalidade não é estanque e já havia uma mudança em curso. A diferença é que sem as expropriações realizadas pela guerrilha, provavelmente essa mudança seria mais lenta. Não significa dizer que as expropriações praticadas por guerrilheiros nos anos 1960/1970 e sua divulgação pela mídia não tenham influenciado os criminosos, mas é preciso uma reflexão mais profunda sobre todos os aspectos e fatores para (re)construir o conhecimento em bases mais sólidas.

A existência de um número ínfimo de assaltos a banco não significa que eles não fossem praticados. Faz-se necessário ressaltar a reflexão de Michel Misse de que apesar de esporádicos, esses assaltos já indicavam uma tendência que se consolidou com a reforma do sistema bancário, ocorrida em 1966, na qual houve uma multiplicação do número de agências bancárias, em virtude da aceleração da economia. (MISSE, 1999. p. 264) Além disso, o fato do Comando Vermelho ter se dedicado a assaltos a banco e seqüestros por pouco tempo nunca é questionado. Rapidamente ele “mudou de ramo”, quer dizer, optou pelo tráfico de entorpecentes, muito mais lucrativo.

É preciso também refletir sobre o papel das direitas na construção desse mito. Impingir mais uma derrota às esquerdas seria o primeiro objetivo. Não bastavam as prisões arbitrárias, o banimento, as torturas, os “desaparecimentos” e as mortes, a culpa do aumento da criminalidade seria delas. Outra questão é que, com o fim da ditadura havia, um aparato militar de uma hora para outra ficou sem utilidade.

Outro fator importante e que deve ser levado em conta é o de que o perfil dos homens apontados pela imprensa como fundadores e/ou líderes do Comando Vermelho demonstra que sua preocupação era minimizar os conflitos dentro da cadeia, pois além de melhorar a condição de vida dos presos intramuros, teriam tranqüilidade para tramar planos de fuga. O número de guardas penitenciários está sempre aquém do ideal e, assim, é muito mais fácil controlar uma prisão onde haja delação e, presos em constante desavença não lutam contra as mazelas existentes no sistema penitenciário brasileiro, para isso é necessário consenso e não rivalidades. Ou seja, os Leis de Segurança perceberam que a administração penitenciária usava a tática de “dividir para conquistar” e resolveram se unir para enfrentar as injustiças e desrespeito aos seus direitos. (FARIA, 2005. p. 114-124)

Concluímos que o legado que os presos políticos deixaram para os Leis de Segurança, se é que deixaram algum, foi o da capacidade de se organizar dentro dos presídios, com o objetivo de melhorar suas condições carcerárias, e não fora deles. A organização herdada dos presos políticos não os ajudou a assaltar bancos, porque isso eles já faziam quando foram detidos e enquadrados na nova Lei de Segurança Nacional, promulgada em 1969. O que eles aprenderam foi que suas reivindicações dentro da cadeia poderiam ser ouvidas e atendidas se fossem feitas por todos, como um grupo coeso, e que sua desunião só favorecia seus carcereiros e a administração do presídio.

Referências Bibliográficas:

CIPRIANO, Perly, VIANA, Gilney A. Fome de liberdade. Vitória: Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 1992.

COELHO, Edmundo C. A Oficina do Diabo. Rio de Janeiro: Espaço & Tempo e IUPERJ, 1987.

_________. “Da Falange Vermelha a Escadinha: o poder nas prisões”. In: Presença – Revista de Política e Cultura. nº 11. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Difusão Cultural, 1988.

DIAS, Luzimar M. (org.) Esquerda Armada. Testemunho dos Presos Políticos do Presídio Milton Dias Moreira. Vitória: Edições do Leitor, 1979.

FARIA, Cátia. Revolucionários, Bandidos e Marginais. Presos comuns e políticos sob a ditadura militar. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal Fluminense, 2005.

FICO, Carlos. Como Eles Agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política. Rio de Janeiro - São Paulo: Record, 2001.

GORENDER, Jacob. Combate nas Trevas. A Esquerda Brasileira: das ilusões perdidas à Luta Armada. São Paulo: Ática, 1987.

HOSBAWM, Eric J. Bandidos. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1976.

MISSE, Michel. Malandros, Marginais e Vagabundos: A acumulação social da violência no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento de Sociologia do IUPERJ, 1999.

PIMENTA, Carlos. Ilha Grande. Sucursal do Inferno. Rio de Janeiro: Almeida Artes Gráficas e Editora, 1998.

REIS FILHO, Daniel A. A. Revolução Faltou ao Encontro. São Paulo: Brasiliense,1989.

ROLLEMBERG, Denise. Exílio: entre raízes e radares. Rio de janeiro: Record, 1999.

LIMA, William da S. Quatrocentos Contra Um: uma história do Comando Vermelho. 2. edição, São Paulo: Labortexto Editorial, 2001.

VIZENTINI, Paulo G. F. “O Brasil Contemporâneo: autoritarismo e desenvolvimento (1961-1990)”. In: Ciências & Letras. Porto Alegre: Faculdade Porto-Alegrense de Educação, nº 28, (jul./dez.), 2000.

|

|

|