|

Artigo publicado na edição nº 55 de Agosto de 2012.

A COMPANHIA DE JESUS E A QUESTÃO DA ESCRAVIDÃO DE ÍNDIOS E NEGROS

José Alves de Souza Junior[*1]

Jesuítas e a escravidão

O envolvimento dos jesuítas no tráfico negreiro, principalmente em Angola, não era consenso dentro da Companhia de Jesus. No entanto, a maioria de seus membros considerava-o útil e necessário, havendo dentro dela, pelo menos, duas teses justificadoras. Uma representada pelo Pe. Baltazar Barreira e outra pelo Pe. Antônio Vieira.

O Pe. Barreira, ferrenho defensor do tráfico, quanto à questão da legitimidade ou não das apreensões dos escravos africanos, argumentava não ser possível aferi-la, pois os escravos se constituíam num contingente heterogêneo, composto por prisioneiros de guerra, criminosos e descendentes de escravos, que já haviam passado como mercadoria por várias feiras.

Barreira, para colocar um ponto final na polêmica sobre a legitimidade ou não do tráfico negreiro, sentencia que era através dele que o Continente Africano foi integrado à economia mundial, saindo do isolamento em que se encontrava até então. Desse modo, sua extinção desestruturaria a rede comercial montada pelos europeus, principalmente pelo Império Colonial português, além de produzir um efeito acessório: condenaria os negros ao eterno paganismo, tirando-lhes a oportunidade de ter suas almas salvas pela catequese na América [*2].

O argumento considerado como acessório por Barreira transforma-se, nas mãos do Pe. Antônio Vieira, na grande justificativa religiosa do tráfico negreiro. Na teoria negreira vieirista, o tráfico de escravos seria como um descimento marítimo transatlântico, pois o deslocamento desses africanos para a América permitiria a sua cristianização e, por conseguinte, a sua libertação do destino inexorável a que o paganismo os conduzia, o Inferno, caso permanecessem na África [*3].

Se o caráter legítimo da escravidão africana e do tráfico negreiro era pacífico para os jesuítas, levando-se em consideração as poucas vozes dissonantes dentro da Ordem, não se pode afirmar a mesma coisa a respeito da escravidão dos índios da América. Não que fossem radicalmente contrários à escravidão indígena, pois não só a admitiam como a praticavam[*4].

No caso dos índios, a questão da legitimidade ou não dos cativeiros que, na África, foi discutida em plano secundário e plenamente superada, se tornou central na luta dos jesuítas em defesa da sua liberdade, pois a viam como condição sine qua non para o êxito do seu projeto salvacionista, na medida em que, na condição de “livres”, os índios poderiam ser mantidos nos aldeamentos missionários, isolados dos moradores e disponíveis à catequese.

Uma análise atenta da legislação indigenista aplicada pela Coroa portuguesa no Brasil colonial permite perceber o tratamento desigual dado por ela aos índios, em função da condição na qual eles estavam inseridos, a de “índios aldeados ou amigos”, a quem cabia a proteção da lei, no sentido de impedir sua escravização e obrigar os colonos a utilizá-los como trabalhadores assalariados. Isso porque, entre outras utilidades, eles eram os aliados nas guerras contra estrangeiros e índios inimigos, e também contra os “tapuias bravos” ou “índios de corso”, aos quais restavam os rigores da lei, que reconheceu aos moradores o direito de escravizá-los em guerras justas como punição por recusarem os benefícios que a colonização lhes havia trazido [*5].

É claro que a legislação indigenista constituiu-se num campo de luta tanto na sua formulação como na sua execução na Colônia. Embora a lei tratasse desigualmente índios aldeados e índios inimigos, as práticas cotidianas dos moradores os unificavam, mantendo índios amigos como escravos, ainda que os tenham recebido, oficialmente, como trabalhadores assalariados; forjavam guerras justas e resgates contra índios “inimigos” e atacavam os aldeamentos missionários para apresar escravos, práticas consideradas ilegais.

No que diz respeito à desobediência dos moradores às leis, a luta dos jesuítas era incansável, fazendo chegar à Corte um imenso volume de informações sobre elas. Por exemplo, o Pe. Lourenço Kaulen, missionário da aldeia de Mortigura, na capitania do Grão-Pará, denunciava o costume das famílias portuguesas de usarem índias como amas de leite, mantendo-as à força em suas propriedades além do tempo previsto na legislação, onde sofriam todo tipo de vexação, pois:

[...] abusa-se dellas para vícios em que nunca teriam pensado se tivessem ficado nos seus sertões e, os índios selvagens teem meios para nas suas florestas conservarem puros os lírios da virgindade, e não os podem conservar nos jardins d’estas communidades christãs [...].[*6]

A imensa defasagem existente entre o que determinavam as leis indigenistas e as práticas dos colonos, que instituíram “usos e costumes da terra” [*7], foi uma constante nas áreas da Colônia dependentes, em maior escala, do trabalho indígena, como a Amazônia. Comumente, as transgressões cometidas pelos moradores tinham a anuência e cumplicidade, na maioria dos casos, das autoridades coloniais, que também violavam as leis, e, quando as aplicavam, o faziam acomodando-as às vicissitudes locais e procurando conformá-las às situações concretas que enfrentavam no dia a dia.

A posição da Companhia de Jesus sobre a defesa da escravidão dos africanos e da liberdade dos índios, embora possa parecer ambígua, na verdade se constituía numa unidade contraditória, pois instituía uma relação de complementaridade na prática missionária jesuítica nas duas margens do Atlântico Sul [*8].

Junta das Missões: espaço privilegiado da disputa pelo controle da mão de obra indígena

A Junta das Missões foi instituída pela Lei de 10 de setembro de 1611, que, na disputa institucional travada na Corte, representou um rude golpe na Companhia de Jesus, já que restaurava a guerra justa e o resgate como meios de se fazer cativeiros legais, mas apenas “dos ditos gentios (que) movam guerra, rebelião, e levantamento [...]”, secularizava a administração dos aldeamentos, entregando-a a “pessoas seculares, casados, de boa vida e costumes [...]”, encarregava clérigos seculares “língua” do trato espiritual dos gentios “e em falta delles, serão Religiosos da Companhia; e em sua falta, das outras Religiões [...]” [*9].

Convocada sempre pelo governador ou seu substituto, e composta pelo bispo, chanceler e desembargadores da Relação, e todos os prelados das ordens religiosas, cabia à Junta das Missões o exame da legitimidade da guerra justa e do resgate, manifestando-se pela legalidade ou não dos cativeiros, o que possibilitava aos jesuítas, através do seu representante, tentar coibir os abusos dos colonos.

Além disso, quando estivessem “duas ou mais nações em guerra mútua [...]”, a averiguação de qual tinha motivo para fazer guerra estaria a cargo de um “Reverendo Padre Missionario da Companhia de Jesus, que leva em sua companhia a nação que justamente tem causa de fazer guerra a outra [...]” [*10], o que garantia à ordem um maior poder de ingerência nas decisões da Junta das Missões.

Anos depois, a Provisão de 9 de abril de 1655 a reinstituiu como Junta das Missões e da Propagação da Fé, atribuindo-lhe um caráter de tribunal consultivo, para opinar sobre os cativeiros dos índios. Tal provisão restabeleceu o controle missionário nas aldeias e, embora considerasse perpétuos os cativeiros de índios capturados em guerra justa movida pelos portugueses ou por índios entre si, provocou grande insatisfação entre os colonos por determinar que os missionários seriam os chefes das aldeias, que os colonos só poderiam utilizar o trabalho indígena por um período de seis meses, em anos alternados, pagando-lhes salários mensais de duas varas de algodão, que a repartição dos índios seria feita por dois árbitros, um indicado pela coroa e outro pelos missionários [*11].

Desse modo, a Junta das Missões se tornou um espaço privilegiado da luta pelo controle do trabalho indígena, pois cabia a ela, além da legalização dos cativeiros, legitimando as guerras justas e resgates como foram feitos, autorizar descimentos de índios realizados por conta própria, pelas ordens religiosas ou pelos colonos; aprovar o deslocamento de índios das povoações para o serviço público; analisar petições de índios que contestavam sua condição de cativo.

À Junta se peticionava para fazer descimentos, como o fez o comissário geral das Mercês, solicitando autorização para baixar uma aldeia de índios e mantê-la sob a administração da Ordem[*12] , e também José do Couto e Apolinário de Morais, moradores da capitania do Pará, para descer, respectivamente, sessenta e cinquenta casais de índios para trabalhar nas suas lavouras[*13]; para conseguir soldados para as fortalezas, servindo de exemplo a petição do capitão do Presídio do Rio Negro, Diogo Rodrigues Pereira, “em que apresenta a falta em que se acha a Aldeya de Serviço da mesma fortaleza e da necessidade de soldados, e falta que experimenta o Serviço de S. Mage. por se terem ausentado e morrido a maior parte dos habitantes da dita Aldeya [...]” [*14], etc.

Também à junta se requeria a concessão de trabalhadores índios para as obras públicas, como demonstram a solicitação do procurador da Fazenda Real, “a fim de se lhe dar índios para a Fábrica das Madeiras da Ribeira de Moju [...]” [*15] , a ordem passada pelo capitão-mor Custódio Antônio da Gama, para que “se tirem logo 50 índios das aldeias de repartição e principalmente nas aldeias do igarapé Grande para com eles se dar prosseguimento as obras da Câmara, e Cadeias [...]” [*16], e a carta do governador do Estado do Maranhão, Cristovão da Costa Freire, para o rei D. João V, sobre “a necessidade de índios para trabalhar no Açougue de Belém [...]”[*17] .

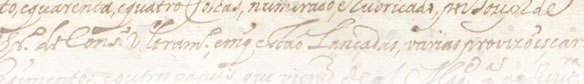

No entanto, a análise da legalidade ou não dos cativeiros era o ponto central das desavenças com os colonos, pois à Junta cabia examinar os registros e decidir se as peças trazidas do sertão deveriam ser consideradas escravas ou forras. As peças descidas ilegalmente por particulares eram confiscadas pela Junta através de autos de tomadia, lavrados pelo ouvidor geral.

Estes foram os casos das peças trazidas por Felipe das Neves, morador da vila de Cametá, “o qual as trazia do sertão sem ordem, aonde foi sem licença e não as haver apresentado ao Registro da Fortaleza do Gurupá [...]”, e por Manoel da Silva e Carlos Balieiros, também moradores da vila de Cametá, de quem foram confiscadas 9 peças pelo capitão das Fortificações, Antônio Gonçalves[*18] .

O curioso era que, em alguns casos, as peças consideradas forras eram deixadas sob a responsabilidade dos seus patronos, ou seja, de quem as havia descido, “por tempo de um anno [...]”, ao final do qual deveriam ser apresentadas à Junta para exame[*19] . De “28 registros de várias peças, examinadas pelo Rev. Pe. Comissario da Provincia da Conceição Frei Bras de Santo Antonio, e se julgaram na forma de seus exames: 11 escravas, 6 forras, 11 duvidosas por duvidas negativas, 3 por dúvidas positivas [...], ficando a maioria delas nas mãos dos seus patronos”[*20] .

Os índios também recorriam, com frequência, à Junta das Missões, através de petições, para se livrarem de cativeiros que consideravam injustos ou de situações em que eram vítimas de violência por parte dos colonos, o que mostra ser o institucional um campo de luta. A grande quantidade de casos examinados pela Junta demonstra que os índios acreditavam que, através de tal recurso, corrigiriam as injustiças de que achavam serem vítimas.

As denúncias de cativeiros ilegais de índios para trabalhar em engenhos dos moradores do Estado eram frequentes[*21] e eram justificadas pela “falta de servos, q’ padece o Estado, os dannos desta falta, q’ fora a causa de se violarem necessariamente as ordens de V. Mage., q’ a observância dellas extingue totalmente a gente de serviço, de q’ necessitão em grande quantidade [...]” [*22].

Por isso, choviam petições de índios à Junta, como a “de Roque, índio da terra, o qual se acha em poder de Manoel Ferreira, o qual o trata mal, como se fosse seu legitimo escravo, dando-lhe muitas pancadas, pedia ao Governador o mandar tirar do poder do dito Manoel Ferreira [...]” [*23].

Em alguns casos, famílias inteiras recorriam à junta, como demonstram as petições apresentadas pela “india Josefa e mais suas irmãs e irmãos, filhas da defunta Tereza, índia reduzida do Gentio da terra, em que declaram ser livres [...]”, e pela índia “Mariana, e seus filhos Agostinho e Pedro, e seus sobrinhos filhos de sua irmã Ignacia, e pedem ser declaradas livres [...]” [*24].

Todos os casos acima narrados e que foram apresentados à Junta das Missões ocorreram sob a vigência do Regimento das Missões do Grão-Pará e Maranhão, de 26 de dezembro de 1686. Este devolvia aos missionários o poder temporal sobre os aldeamentos indígenas, acabava com o monopólio da Companhia de Jesus sobre os descimentos e a conversão dos índios, como previsto na Provisão de 1680, estabelecia a obrigatoriedade de um registro de matrícula para os índios descidos das tribos, modificava o sistema de repartição estabelecido pela Provisão de 1680 – pois, agora, seria feita em duas partes e não mais em três, não participando dela os jesuítas –, fornecia, por meio do governador, a cada residência jesuítica distante, 30 léguas de São Luís e de Belém, 25 índios para os serviços da aldeia [*25].

Agravando ainda mais a insatisfação dos colonos, o Regimento estabelecia que os índios recém-descidos deveriam ser conservados nos aldeamentos pelo espaço de dois anos, somente após os quais poderiam ser utilizados em serviços públicos ou particulares. Além disso, entregava aos jesuítas a jurisdição sobre os cativeiros ao determinar o exame destes por dois procuradores dos índios, um sediado em Belém e outro em São Luís, que seriam nomeados pelo governador a partir de duas listas de dois nomes elaboradas pelo Superior da Companhia de Jesus .[*26]

Diante da pressão dos colonos, D. Pedro II colocou em vigor a Lei de 28 de abril de 1688, que restaurou as tropas de resgate, considerando escravos os índios apresados à corda, que estavam à espera da hora em que serviriam de repasto aos seus captores e àqueles que, quando aprisionados, estivessem na condição de escravos de outros índios contra os quais se tenha movido guerra justa, pois sua proibição “havia não só impedido que se salvassem vidas e almas, porém que as guerras não pouparem vidas, chegando os Índios a prenderem à corda os prisioneiros para devorarem; ou, quando podiam, os iam vender aos estrangeiros, com grande dano do Estado [...]” [*27].

A disputa entre colonos e missionários pelo controle do trabalho indígena nos estados do Maranhão e Pará prolongou-se até meados do século XVIII, mais precisamente até a ascensão de Sebastião José Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, ao cargo de Secretário de Estado de Negócios Estrangeiros e da Guerra do rei D. José I, e a política por ele implementada na Amazônia, que acabou por exigir para a sua viabilização a expulsão dos jesuítas de Portugal e dos seus domínios.

Referências bibliográficas

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

HEMMING, John. Red Gold. The Conquest of the Brazilian Indians. Havard University Press, 1978.

______. Amazon Frontier. The Defeat of the Brazilian Indians. MacMillan London, 1987.

LEITE, Serafim S. J. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: INL, 1938-1940, 1943. (4 volumes).

MALHEIRO, Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976.

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios Livres e Índios Escravos. Os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP, 1992.

SWEET, David Graham. A Rich Realm of Nature Destroved: The Middle Amazon Valley. 1640-1750. Tesis Ph.D, The University of Wisconsin, 1974.

THOMAS, Georg. Política Indigenista dos portugueses no Brasil: 1500-1640. Traduzilo pelo Pe. Jesús Hortal. São Paulo: Ed. Loyola, 1981.

|

|

|

|

|

|

Professor Associado 3 da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, com Mestrado em História Social do Trabalho na UNICAMP e Doutorado em História Social na PUC/SP.

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 178.

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 182-183.

Sobre a escravidão indígena na Amazônia e sua prática pelos jesuítas, ver: HEMMING, John. Red Gold. The Conquest of the Brazilian Indians. Havard University Press, 1978. p. 409-443; e, do mesmo autor, Amazon Frontier. The Defeat of the Brazilian Indians. MacMillan London, 1987. p. 40-80; SWEET, David Graham. A Rich Realm of Nature Destroved: The Middle Amazon Valley. 1640-1750. Tesis Ph.D, The University of Wisconsin, 1974 (capítulos 1 e 2).

PERRONE-MOISÉS, Beatriz. Índios Livres e Índios Escravos. Os princípios da legislação indigenista do período colonial (séculos XVI a XVIII). In: CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras; Secretaria Municipal de Cultura; FAPESP, 1992. p. 115-132.

CARTA do jesuíta Lourenço Kaulen à D. Maria Ana d’Áustria, datada de 16 de novembro de 1753. IEB; USP – COL. ML, 1.29.

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 138.

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 181.

CARTA de lei de 10 de setembro de 1611. In: THOMAS, Georg. Política Indigenista dos portugueses no Brasil: 1500-1640. Traduzilo pelo Pe. Jesús Hortal. São Paulo: Ed. Loyola, 1981. p. 229-233.

TERMO da Junta das Missões, datado de 18 de janeiro de 1723. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos da Junta das Missões. 1724-1732, doc. 180, Arquivo Público do Estado do Pará (doravante APEP), documentação manuscrita.

PROVISÃO de 9 de abril de 1655. In: MALHEIRO, Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976. p. 192-195.

TERMO da Junta de Missões, datado de 11 de outubro de 1724, doc. 172. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos de Missões. 1724-1732, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta de Missões, datado de 7 de outubro de 1724, doc. 184. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos de Missões. 1724-1732, APEP, documentação manuscrita.

REQUERIMENTO de Apolinário de Morais para o rei D. João V, datado de 16 de fevereiro de 1723. AHU_ACL_CU_013, Cx. 7, D. 635.

TERMO da Junta de Missões, datado de 5 de setembro de 1722 (sic), doc. 175. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos de Missões. 1724-1732, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta das Missões, datado de 1 de dezembro de 1736. Códice 23: Termos da Junta das Missões. Reinado de D. João V. 1736-11740, doc. s/n, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta das Missões, datado de 3 de julho de 1738. Códice 23: Termos da Junta das Missões. Reinado de D. João V. 1736-1740, doc. 268, APEP, documentação manuscrita.

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, Cristovão da Costa Freire, para o rei D. João V, datada de 20 de março de 1718. AHU_ACL_CU_013, Cx. 6, D. 533.

TERMO da Junta das Missões, datado de 10 de junho de 1739. Códice 23: Termos da Junta das Missões. Reinado de D. João V. 1736-1740, doc. s/n, p. 38, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta das Missões, datado de 11 de maio de 1739. Códice 23: Termos da Junta das Missões. Reinado de D. João V. 1736-1740, doc. s/n, p. 36, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta das Missões, datado de 27 de julho de 1739. Códice 23: Termos da Junta das Missões. Reinado de D. João V. 1736-1740, doc. s/n, p. 44, APEP, documentação manuscrita.

CARTA do governador e capitão-general do Estado do Maranhão, João da Maia Gama, para o rei D. João V, datada de 27 de agosto de 1722. AHU_ACL_CU_013, Cx. 7, D. 614.

CARTA do comissário de diligências do Serviço Real no Estado do Maranhão, Francisco da Gama Pinto, para o rei D. João V, datada de 15 de agosto de 1723. AHU_ACL_CU_013, Cx. 7, D. 651.

TERMO da Junta das Missões, datado de 2 de junho de 1726. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos da Junta das Missões. 1724-1732, doc. 196, APEP, documentação manuscrita.

TERMO da Junta das Missões, datado de 11 de julho de 1726. Códice 10: Alvarás, Descimentos, Regimentos e Termos da Junta das Missões. 1724-1732, doc. 199, APEP, documentação manuscrita.

REGIMENTO das Missões do Grão-Pará e Maranhão, de 21 de dezembro de 1686. In: LEITE, Serafim S. J. História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: INL, 1938-1940, 1943. (4 volumes). p. 195-198.

REGIMENTO das Missões do Grão-Pará e Maranhão, de 21 de dezembro de 1686. In: LEITE, Serafim S. J.História da Companhia de Jesus no Brasil. Lisboa: Portugália; Rio de Janeiro: INL, 1938-1940, 1943. (4 volumes). p. 195-198.

ALVARÁ de 28 de Abril de 1688. In: MALHEIRO, Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976. p. 199-200.

|